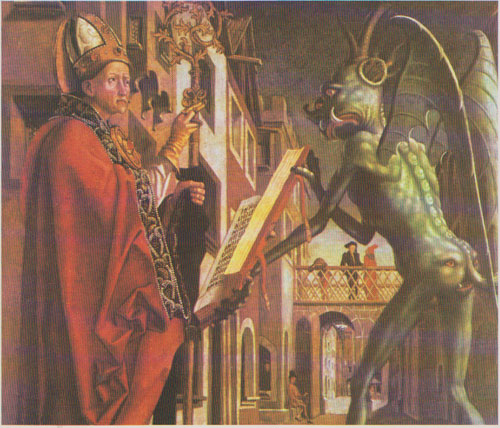

Vi sono molte ragioni che spiegano la frattura tra Islam e Occidente. Anche se la retorica ufficiale insiste sulla distinzione tra islamici moderati e fondamentalisti, non c’è dubbio che su entrambi i fronti la convivenza è difficile. Le ragioni sono, more solito, di pretese egemoniche dell’occidente ed economiche, a cui si aggiungono secoli di sfruttamento e sottomissioni dei popoli del M.O. da parte dell’occidente, in primis dell’impero britannico, dal quale gli Stati Uniti hanno raccolto il testimone. Non c’è dubbio che la stessa esibita volgarità dell’occidente, che fà leva sui sensi, può essere polo di attrazione per le giovani generazioni islamiche,questo spinge verso l’estremismo famiglie tradizionali ed autorità religiose. In questo clima di conflittualità si finisce per dimenticare che, nel campo dell’arte, ma non solo, l’occidente deve molto al mondo arabo. Gli algoritmi che consentono il funzionamento dei computer li dobbiamo agli studi di Muhammad ibn Müsä, sopranominato al-Muhammad , matematico persiano il cui libro di procedure matematiche, scritto nel IX secolo , fu tradotto in latino nell’XI da Adelardo di Bath e Roberto di Chester, i quali ne storpiarono il nome dando vita al neologismo algoritmo che è alla base di buona parte della sviluppo matematico dei secoli successivi. L’arte mussulmana si spinse fino alle frontiere dell’arte romanica, non soltanto nel regno franco di Gerusalemme, ma anche in Spagna, dove aveva determinato direttamente una forma composita, l’arte mozarabica e nella Francia del Sud- Est e del Sud –Ovest, dove la cupola a nervature d’Oloron Sainte-Marie riproduce le cupole di Toledo, dove alcuni portali della Vandea, del la Saintonge e del Poitou sono traforati e filigranati come stucchi di moschea, e molti capitelli accolgono una fauna esotica; si è visto che Notre-Dame di Le Puy è debitrice dell’arte mussulmana. Un ruolo importante ha avuto l’arte islamica anche nella elaborazione della scultura monumentale dell’Occidente che senza dubbio reca in sé molti temi del vasto repertorio del genio dell’antico Oriente, in parallelo con sopravvivenze ellenistiche. Gli arabi avevano la tendenza ad escludere forme di creature viventi, seguendo in questo le indicazioni coraniche. Il gusto orientale del geroglifico che anticipa di secoli, in forma molto più raffinata, la geometria astratta che ha avuto inizio in Europa solo all’inizio del ‘900. Purtroppo, più che la cultura e le raffinatezze artistiche, ha avuto la meglio il pragmatismo materialistico dell’occidente. Le armi hanno avuto il sopravvento sulla ragione.

Considerazioni sull'arte

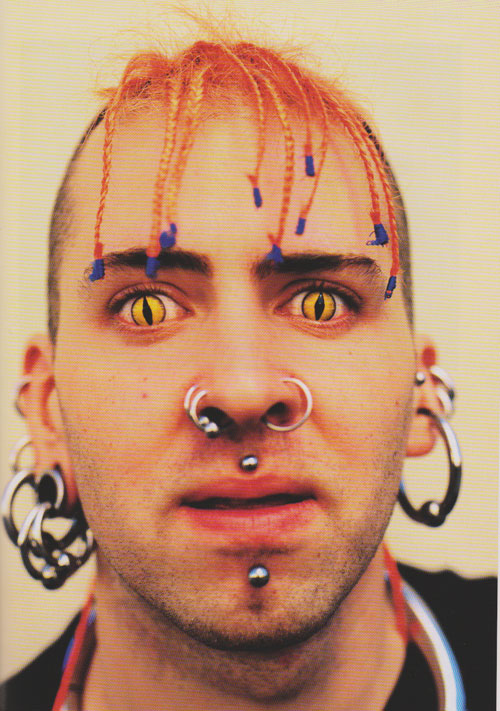

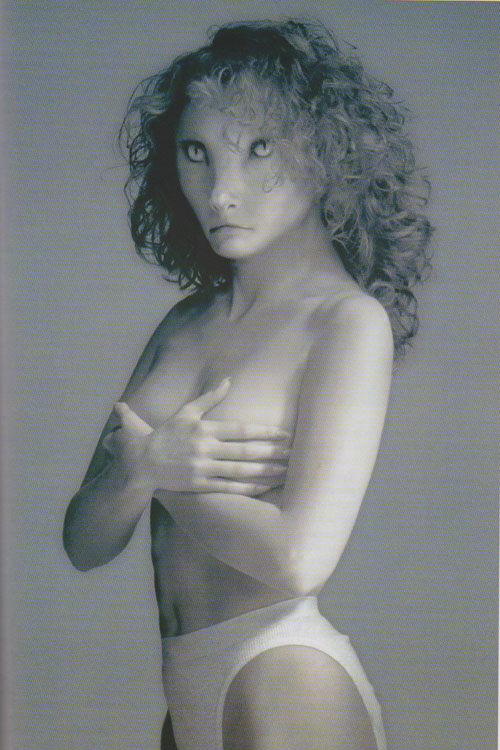

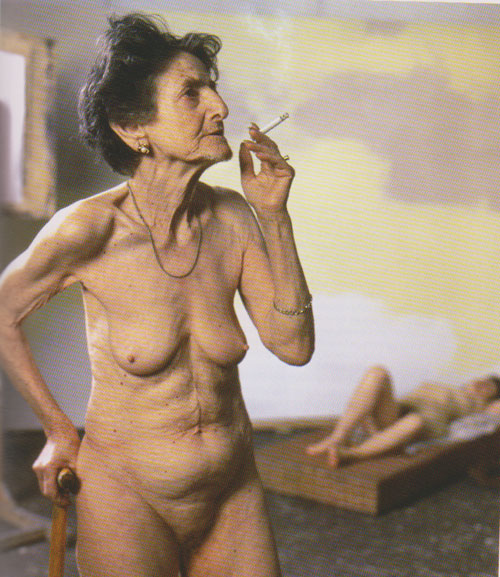

Di questo passo il dibattito sull’arte si svolgerà negli obitori. I filosofi dell’arte, prendendo lo spunto da Hegel, dibattono sulla morte dell’arte. Gli artisti, quelli che sono in grado di condurre un dibattito con qualche costrutto, dichiarano la morte della filosofia. Di certo siamo a buon livello di paranoia che si manifesta in verbose insensatezze. Joseph Kosuth nel 1989 scrisse “L’arte dopo la filosofia. Significato dell’arte concettuale” . Nel libro delinea icasticamente la situazione come è vista da lui. Dal mio punto di vista, la pretesa dell’arte di dare “forma” alla filosofia approda ad un completo fallimento, sul piano epistemologico e ontologico. Premesso che l’impegno prevalente degli artisti sembra essere la provocazione, attuata in forme diverse. Il modo più grossolano avviene attraverso immagini shook , laidi espedienti, come, rane crocifisse, letti sfatti, vagine partorienti, simulazione di fellatio, sesso per denaro come opera d’arte e via imbruttendo. Questo tipo di provocazione è appannaggio soprattutto femminile, per ovvie ragioni che sfruttano le consuetudini reazionarie, seguono il mainstream. Altro modo di provocare, più intellettualistico, consiste nel formulare teorie sottili e convincenti in modo diaappagare la propensione ai luoghi comuni sotto specie progressista. La sfida ad Hegel consiste semplicemente nel scegliere il bersaglio. Come i fantocci colpiti dalle lance nei tornei cavallereschi medioevali, certo non in grado di rispondere, consentivano ai cavalieri (filosofi) di esibire la loro abilità senza rischi. Qual è il senso di richiamarsi al “ruolo pubblico” dell’arte? L’arte, diciamolo con chiarezza, non ha mai avuto un ruolo pubblico,è sempre stata appannaggio di una minoranza, forse non la più informata, di sicuro benestante. Fanno eccezioni le immagini sacre nelle chiese. Le code agli ingressi dei musei, sono frutto di pubblicità e marketing. Lo si è visto con l’esposizione della “Ragazza con turbante, più nota come “La ragazza con l’orecchino” del pittore fiammingo Jan Vermeer. Kosuth definisce i filosofi contemporanei poco più che storici della filosofia, una sorta di Bibliotecari della Verità” . Tutto vero. Almeno riconosce ai filosofi un ruolo, mentre gli artisti si trovano estraniati da aporie ancipiti, né filosofi né artisti, solo produttori di oggetti e parole. Gli artisti che si considerano concettuali, trascurano un dettaglio, il concetto, ancor che difficilmente antologizzabile, presuppone una struttura lessicale logica che lo supporti. La logica contemporanea è frammentata in dettagli che ne diluiscono il senso. Kosuth approfitta della situazione d’ignoranza dei filistei, conduce un gioco in cui le parole si disperdono nel non senso. Operazione che finisce per essere controproducente, a meno che ci si accontenti dell’illusionismo delle parole fine a se stesse. In base all’empiria la forma deriva il significato dalla funzione. L’arte fa eccezione, estranea com’è ad ogni funzionalità. Da tempo ha rinunciato alla mimesi, non offre alcuna testimonianza storica. Eliminato l’aspetto morfologico connesso all’estetica, l’arte si riduce a valore oggettuale nel valutare il quale i procedimenti ermeneutici si equivalgono, sicuramente non sono di competenza del produttore. L’inutilità dell’arte è quindi un fatto certo. A renderla discutibile, spesso gradevole, si aggiungono i fantasiosi neologismi concettuali che tentano di darle valore, essendo spesso impossibile attribuirle significato.

Di questo passo il dibattito sull’arte si svolgerà negli obitori. I filosofi dell’arte, prendendo lo spunto da Hegel, dibattono sulla morte dell’arte. Gli artisti, quelli che sono in grado di condurre un dibattito con qualche costrutto, dichiarano la morte della filosofia. Di certo siamo a buon livello di paranoia che si manifesta in verbose insensatezze. Joseph Kosuth nel 1989 scrisse “L’arte dopo la filosofia. Significato dell’arte concettuale” . Nel libro delinea icasticamente la situazione come è vista da lui. Dal mio punto di vista, la pretesa dell’arte di dare “forma” alla filosofia approda ad un completo fallimento, sul piano epistemologico e ontologico. Premesso che l’impegno prevalente degli artisti sembra essere la provocazione, attuata in forme diverse. Il modo più grossolano avviene attraverso immagini shook , laidi espedienti, come, rane crocifisse, letti sfatti, vagine partorienti, simulazione di fellatio, sesso per denaro come opera d’arte e via imbruttendo. Questo tipo di provocazione è appannaggio soprattutto femminile, per ovvie ragioni che sfruttano le consuetudini reazionarie, seguono il mainstream. Altro modo di provocare, più intellettualistico, consiste nel formulare teorie sottili e convincenti in modo diaappagare la propensione ai luoghi comuni sotto specie progressista. La sfida ad Hegel consiste semplicemente nel scegliere il bersaglio. Come i fantocci colpiti dalle lance nei tornei cavallereschi medioevali, certo non in grado di rispondere, consentivano ai cavalieri (filosofi) di esibire la loro abilità senza rischi. Qual è il senso di richiamarsi al “ruolo pubblico” dell’arte? L’arte, diciamolo con chiarezza, non ha mai avuto un ruolo pubblico,è sempre stata appannaggio di una minoranza, forse non la più informata, di sicuro benestante. Fanno eccezioni le immagini sacre nelle chiese. Le code agli ingressi dei musei, sono frutto di pubblicità e marketing. Lo si è visto con l’esposizione della “Ragazza con turbante, più nota come “La ragazza con l’orecchino” del pittore fiammingo Jan Vermeer. Kosuth definisce i filosofi contemporanei poco più che storici della filosofia, una sorta di Bibliotecari della Verità” . Tutto vero. Almeno riconosce ai filosofi un ruolo, mentre gli artisti si trovano estraniati da aporie ancipiti, né filosofi né artisti, solo produttori di oggetti e parole. Gli artisti che si considerano concettuali, trascurano un dettaglio, il concetto, ancor che difficilmente antologizzabile, presuppone una struttura lessicale logica che lo supporti. La logica contemporanea è frammentata in dettagli che ne diluiscono il senso. Kosuth approfitta della situazione d’ignoranza dei filistei, conduce un gioco in cui le parole si disperdono nel non senso. Operazione che finisce per essere controproducente, a meno che ci si accontenti dell’illusionismo delle parole fine a se stesse. In base all’empiria la forma deriva il significato dalla funzione. L’arte fa eccezione, estranea com’è ad ogni funzionalità. Da tempo ha rinunciato alla mimesi, non offre alcuna testimonianza storica. Eliminato l’aspetto morfologico connesso all’estetica, l’arte si riduce a valore oggettuale nel valutare il quale i procedimenti ermeneutici si equivalgono, sicuramente non sono di competenza del produttore. L’inutilità dell’arte è quindi un fatto certo. A renderla discutibile, spesso gradevole, si aggiungono i fantasiosi neologismi concettuali che tentano di darle valore, essendo spesso impossibile attribuirle significato.

Commenti recenti