Il significato etimologico di anarchia è : senza governo. Tuttavia Freud sosteneva che una civiltà non può esistere senza regole, dunque qualcuno deve avere capacità e potere di proporle, spesso imporre, per governare la massa.

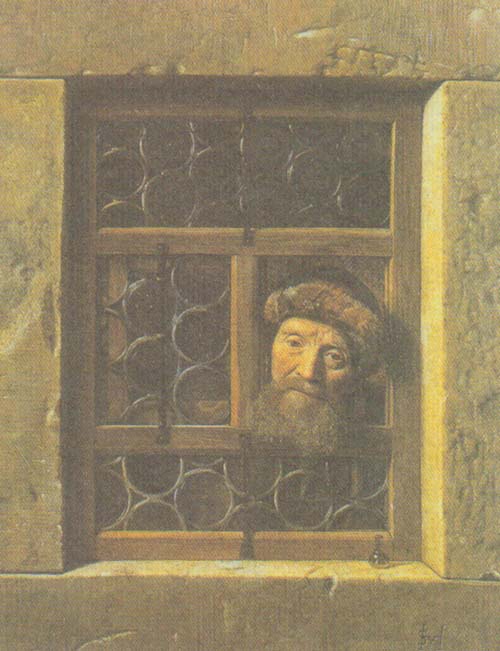

Thomas Hobbes, nel Leviatano, ha scritto: se gli uomini fossero onesti il governo non sarebbe necessario.

In natura anche gli animali hanno regole dettate dall’istinto, si stabiliscono determinate gerarchie in base alle esigenze.

Una delle principali ragioni di conflitto tra cittadini e Stato sono le tasse,oneri che lo Stato impone ai cittadini, in cambio fornisce loro prestazioni necessarie alla loro sopravvivenza. Purtroppo raramente c’è esatta perequazione tra oneri che i cittadini sono costretti a pagare, e servizi che ricevono dallo Stato.

Henry D. Thoreaux affrontò questo tema nel libro “Vita nei boschi, visse isolato per lungo periodo per sottrarsi al pagamento delle imposte.

Non sempre gli anarchici sono pacifici, molti di loro compirono attentati, celebre l’attentato al granduca Francesco Ferdinando d’Austria compiuto dall’anarchico Gravilo Princip che provocò lo scoppio della prima guerra mondiale.

L’anarchico russo Bakunin, spesso citato da Carlo Marx, non compì attentati, anche se viene spesso associato, soprattutto nell’immaginario collettivo, alla “propaganda del fatto”. Bakunin era un teorico dell’anarchismo rivoluzionario, sostenitore dell’azione diretta e della distruzione dello Stato, ma non vi sono prove storiche che lo colleghino direttamente ad atti terroristici specifici.

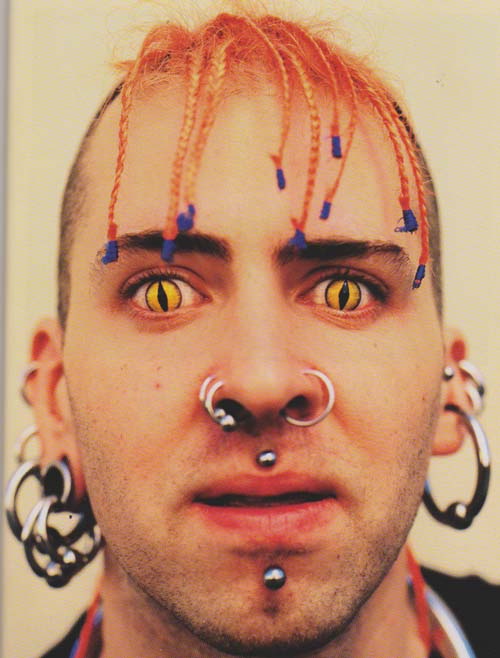

Anarchia è usata in riferimento a confusione e vita disordinata di gruppi non violenti, come furono gli Hyppy degli anni ’70, i quali, propagandavano l’uso di droghe e libero sesso, ma non ripudiavano affatto i vantaggi della società capitalistica.

A ben vedere l’azione delle avanguardie artistiche che rifiutarono l’epistemologia dell’arte fino all’ora in vigore, può essere considerato atteggiamento anarchico. anche se non privo di contraddizioni. Ad esempio, il rifiuto dell’intuizione e accettazione della tecnologia che richiede il metodo.

La critica a sua volta inventa teorie e attribuzioni a ciò che l’artista Immagina di fare per dare forza alla libera interpretazione dell’opera e adattarla alla fantasia creativa attribuita all’artista. Si fanno coincidere tesi precostituite.

Anche la scienza deve fare i conti con teorie anarchiche di alcuni filosofi. Noto il libro di Paul K. Feyerabend : “Contro il metodo” che, come recita il sottotitolo, è “un abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza.

Anarchia del colore.

Commenti recenti