Secoli di forbito disfattismo culturale e conati di pseudo rivoluzioni spinti da esagerato egocentrismo, hanno prodotto il mondo di oggi in cui si confrontano, spesso a mano armata, egoismi individuali e collettivi.

La stupidità di massa, spinta dalle suggestioni dei media, attua una sorta di oclocrazia.

Quando il 25 maggio del 2020 a Minneapolis (Minnesota – USA) la polizia venne accusata di aver ucciso uno spacciatore nero, certo George Floyd, nelle fasi dell’arresto, in tutto il mondo si scatenarono proteste nelle piazze, a maggioranza femminile, con scene francamente ridicole. In Italia l’ex presidente della Camera Laura Boldrini si inginocchiò platealmente in piazza per rendere omaggio a George Floyd al quale In USA vennero eretti monumenti.

La base organizzativa di queste proteste è costituita da quattro donne nere, insieme fondarono il Black Live Mater. Alicia Garza, Patrizia Cullonrs, Opan Tometti si allearono a Burke Stock, fondatrice del movimento femminista Me Too..

Queste quattro donne sono le stesse che hanno avviato il movimento della “Cancel Culture” scatenando una sorta di censura, anche violenta, nei confronti di letteratura, cinema, arte e finanche fumetti e favole..

Così mentre si abbattono i monumenti dei protagonisti della storia, si erigono monumenti allo spacciatore nero George Floyd, la cui famiglia, per cessare distruzioni e manifestazioni violente nelle piazze, pretese la somma di 27 milioni di dollari quale “risarcimento”.

Come scritto più sopra, secoli di cultura hanno creato le condizione perché queste quattro donne nere si possano ergere a giudici dell’ intera civiltà occidentale e arrogarsi la pretesa di cancellare non solo la storia, ma anche la cultura creata nei secoli dai nostri antenati. Queste quattro Torquemada in gonnella non hanno capito che è stata proprio questa cultura che ha reso loro possibile fare ciò che stanno facendo.

.

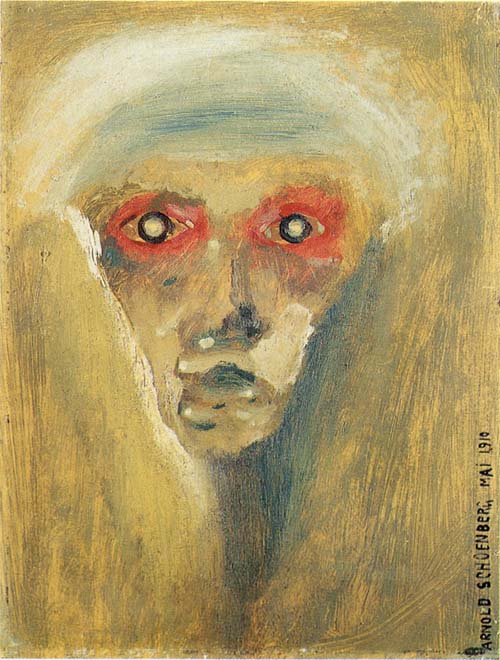

![20251107_153426[1]](http://blog.artefutura.org/wp-content/uploads/2025/11/20251107_1534261.jpg)

Commenti recenti