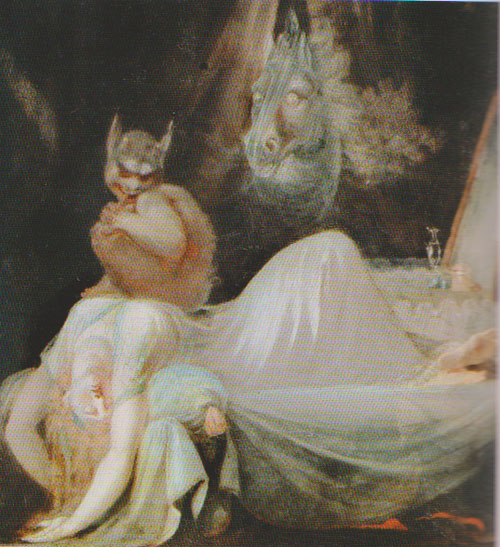

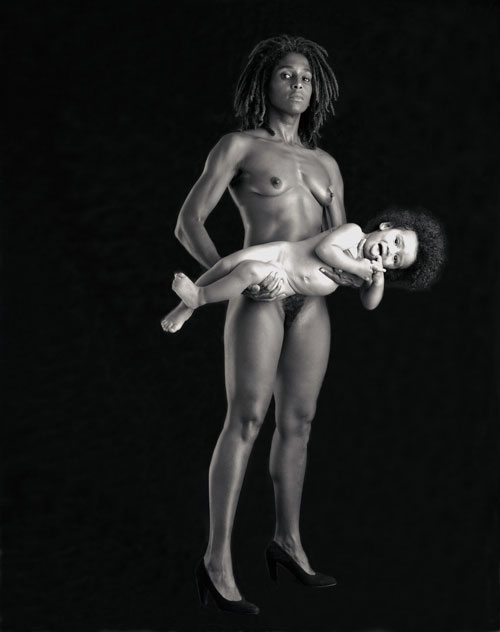

L’antica questione se l’essere umano sia naturalmente buono o cattivo, è già tratteggiata nella narrazione biblica nella quale appaiono i tre personaggi chiave. Adamo che cede alla lusinghe di Eva, a sua volta ingannata dal serpente, e per akrasia compromette il suo futuro. Abele, la cui bontà lo rende vittima predestinata. Caino, nostro progenitore, che per invidia e odio uccide il fratello. Anche per i non credenti, gli stereotipi umani rappresentati, non possono non avere un profondo significato simbolico. Certo in un epoca in cui sono i dentisti a occuparsi dei mali dell’anima, non c’è molto da essere ottimisti. Siamo sommersi dal déjà dit che tuttavia non sembra sia stato efficace per il miglioramento della nostra specie. In un lungo dialogo Socrate esorta Alcibiade ad avere cura di se, per prepararsi a gestire la cosa pubblica. Non c’è dubbio che l’educazione correttamente intesa, è “contro natura”, nel senso che induce l’uomo a non abbandonarsi al proprio interesse e piacere. Nell’era moderna sembra che la tendenza sia esattamente contraria. Il principale bersaglio della filosofia moderna sembra essere l’etica, vista come ostacolo alla realizzazione dei propri desideri. Hume, nel trattato sulle passioni, arriva a definire la ragione schiava delle passioni. In realtà ragione e passione sono due aspetti spesso antitetici. Così pure è contraddetta dalla realtà la teoria secondo cui, unica ragione dell’agire sono i desideri. Quando un uomo si getta tra le fiamme o in acqua per salvare un suo simile, non desidera certo morire bruciato o annegare, agisce d’impulso mettendo a rischio la propria vita. Ma, se indagassimo il passato di colui che compie il gesto, quasi certamente scopriremmo che è stato educato a vincere l’egoismo. Il discorso sulla morale, qualunque cosa s’intende con questa parola, si occupa spesso di assoluti, ma trascura gli effetti pratici, proprio in una fase storica in cui sembra dominare il pragmatismo. Il solipsismo contemporaneo porta alla chiusura della mente, a una progressiva miopia. La cura di se parte dall’attenzione per l’altro. Il frutto delle nostre azioni è conseguenza di quanto abbiamo seminato dentro di noi. L’intelligenza, come tutte le funzioni che riguardano gli esseri umani, si sviluppa, migliora, cresce, quanto più siamo impegnati a utilizzare le nostre facoltà per capire. Il solipsismo, inducendo a concentrare l’attenzione su noi stessi, limita la nostra visione e riduce progressivamente la facoltà di capire la realtà fenomenica che ci circonda. Tutto ciò che avviene nella nostra mente, anche quando apparentemente è dimenticato, in realtà lascia un segno. Agiamo in base a ciò che abbiamo appreso. Esempio, se nelle Accademie vengono esaltate le combustioni di Burri, le tele bianche di Kazimir S. Malevic, le opere seriali di Warhol , non c’è da pensare che escano artisti capaci di usare il pennello per dar forma alla loro sensibilità, capaci di sottrarsi alle lusinghe della tecnica che sembra rendere più facile il loro lavoro. Certo, in nome del “progresso” ci si può arrendere all’inevitabilità degli eventi, cosi com’è avvenuto nel rapporto della produzione con l’eco-sistema, ma in questo modo sarà molto difficile modificare gli aspetti negativi della realtà in cui viviamo. L’ottimismo non può nutrirsi di sogni, ma deve far ricorso alla ragione, la più umana delle prerogative perché l’unica che può indurci a vedere oltre il contingente.Gli esseri umani hanno sempre cercato nei sogni l’evasione dal presente. Il l”Libro dei sogni” di Artemidoro, risale al II secolo d.C. e prima di lui Nicostrato di Efeso, Paniasi di Alicarnasso, Apollodoro di Telemesso, Febo di Antiochia, Dionisio di Eliopoli, e molti altri hanno scritto libri sui sogni. Non pare che nessuno di costoro abbia modificato il corso delle cose. La forma moderna del sogno è costituita dalle finzioni della tecnica. In certo senso la passività è uno degli effetti del solipsismo. L’uomo contemporaneo non riuscirebbe a sopravvivere senza l’aiuto degli strumenti che ha costruito. Non sembra una prospettiva rassicurante, così come l’illusione di dominare per intero la natura, mentre in realtà non sa controllare se stesso.

Considerazioni sull'arte

Commenti recenti