Non pare che la cultura riesca a elaborare temi particolarmente innovativi. C’è un continuo ripescaggio di temi trattati in passato, una grande quantità di testi che riprendono i fili di un discorso interrotto e mai finito. Argomenti come rivoluzione, democrazia, giustizia sono affrontati in ottiche diverse, in astrazioni che alla fin fine risultano inconcludenti. Dopo attenta riflessione ci rendiamo conto che le teorizzazioni trascurano il punto centrale, lo snodo che è la radice del problema: pedagogia. Da qualche tempo è stata messa la sordina la tema della “società civile”, ci si è resi conto che in realtà la società civile non è migliore della politica, di tutto lo snodo nel quale si articola il potere, i cui rappresentanti provengono dalla società. Quando parliamo di società civile quale società ci riferiamo? Esistono due civiltà? Una civile e un’altra incivile? Basta porre la questione perché appaia chiara l’incongruenza di tematiche la cui astrazione non aiuta a risolvere i problemi di una società alla deriva. Quando assistiamo al penoso spettacolo di studenti che insieme agli antagonisti, sono sempre in prima fila in cortei vandalici, incuranti del fatto che sono oggettivamente parassitari della società che permette loro di seguire corsi di studio al termine del quale si aspetta di essere ripagata. La sinistra sostiene quasi sempre che le manifestazioni di piazza sono democratiche, salvo quando scendono in campo organizzazioni di destra. Ipotizzare che la democrazia è il migliore dei sistemi politici, si dice qualcosa di parzialmente vero. Democrazia significa una testa un voto. Ma cosa c’è dentro quelle teste? Sarà il caso di porci il problema? Non è necessario far ricorso a complicanti studi o indagini statistiche per sapere che intelligenza e cultura media sono piuttosto modeste, basta assistere a un programma tv di quiz. Persone che si dichiarano laureate, con parlantina sciolta, non sanno rispondere a domande su questioni elementari, non conoscono il significato delle parole che usano. Questo è il vero nocciolo del problema. L’ignoranza occulta che si nutre di luoghi comuni. Le stesse persone sono informatissime su attori, cantanti, protagonisti della vita mondana. Abbiamo una ministra dell’Università che presenta una laurea falsa e resta al suo posto, che si batte a favore della promiscuità dei generi, mentre non pare avere la stessa preoccupazione per il livello scolastico e soprattutto educativo della scuola. Nessuno si pone il problema del linguaggio, dell’abbigliamento, delle abitudini dei giovani. Le statistiche ci dicono che una gran maggioranza di studenti fa uso di stupefacenti, un gran numero non sa scrivere in modo decente. I giovani vengono istruiti male e non educati. Il mantra è : dobbiamo ascoltare i giovani. In realtà dovremmo semplicemente educarli. Certo, non è impresa facile, specie per una generazione che ha fatto della trasgressione un norma. Il femminismo si è battuto e si batte per la libertà sessuale senza chiedersi il senso e i fini di una promiscuità che pure difende a prescindere. L’arte è sulla stessa linea. Pittura cartellonistica, trovarobato, imitazioni spacciate per citazionismo. Il problema è che una società collassa quando prevalgono egoismi individuali e si incoraggia la stupidità collettiva. Si Continuerà a blaterale di democrazia, libertà, arte, mentre intorno a noi prosegue il degrado, l’insicurezza, la nefandezza socio politica. L’arte dovrebbe lasciare la cartellonistica ai pubblicitari e orientarsi alla sostanzialità semantica del segno. Ma forse pensare che questo sia possibile significa peccare di ottimismo.

Considerazioni sull'arte

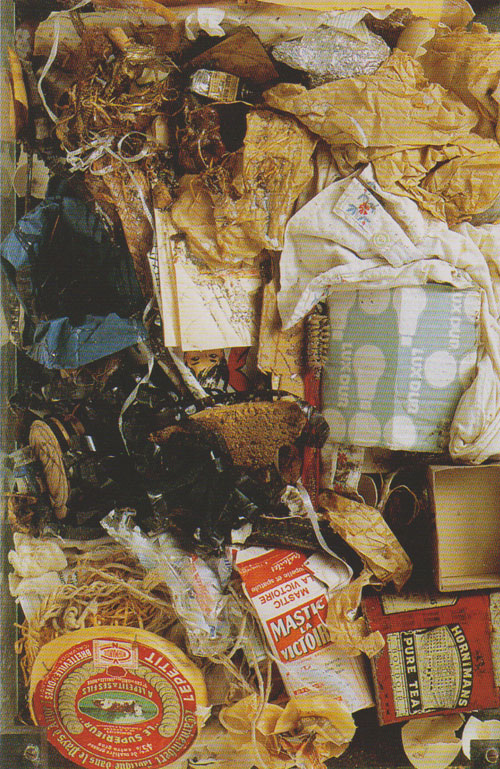

La storia dell’arte è del tutto incompatibile con la realtà dell’arte come è presentata oggi. La società contemporanea è condizionata da propensioni ludiche, compulsioni consumistiche. Per la loro sensibilità gli artisti subiscono influssi e condizionamenti in base ai quali producono le loro opere. A partire dalla Pop-Art , che non a caso ha avuto origine negli USA, è stata posta la parola fine a ogni idealità artistica. Neppure la distruttiva contestazione DADA era giunta a tanto. Non pare che critica e filosofia dell’arte abbiano preso coscienza di questa realtà, e ne siano consapevoli, o forse, per ragioni di bottega, preferiscono ignorarla. La Pop-Art, nata per esaltare il consumo, dare impulso alla pubblicità dei prodotti da supermarket, ha eseguito perfettamente la propria missione al punto da diventare essa stessa oggetto di consumo e realizzare una autoreferenzialità di tipo pubblicitario. Era l’inevitabile esito. Dopo il processo di pauperizzazione dell’arte, sono presi di mira anche i luoghi nei quali l’arte è esposta, che diventano oggetto di profanazione. Si moltiplicano le manifestazioni estemporanee, sfilate di moda, selfie, mondanità di varia natura. La Biennale di Venezia del 2017, diretta dalla francese Macel, nomine omine, ha aggiunto alle celebrazioni mondane anche i raduni conviviali per pochi intimi, rigorosamente scelti dalla zarina di turno. Alcuni artisti, forse consapevoli della fine dell’epifenomeno arte, prendono di mira i musei, anzi, creano essi stessi luoghi in cui raccolgono “opere”. Già alla fine degli anni ’60 del secolo scorso Claes Oldemburg , pioniere della Pop Art statunitense, creò un contenitore a forma di testa di Michey Mouse dentro cui accumulò centinaia di oggetti della più varia provenienza. Mike Kelly, altro artista statunitense, ha realizzato un luogo denominato “Harem”, nel quale ha raccolto oggetti inutili, alcune immagini pornografiche e altre cianfrusaglie. Jim Shaw per decenni ha accumulato materiale che egli considerava pedagogico, per lo più d’impronta religiosa. Molte altre iniziative dovrebbero essere citate. Marcel Broodthaers nelle sue installazioni ha messo in scena una parodia del Museo per ridicolizzarlo. Appare evidente che gli artisti, cioè coloro che dovrebbero essere produttori e cultori dell’arte, hanno perso ogni fiducia in quello che l’arte dovrebbe rappresentare e si accaniscono in azioni di demolizione. Ci troviamo di fronte a una chiara conferma della incompatibilità dell’arte con la società e la cultura contemporanee. Un museo di Marsiglia, il MUCEM, ha proposto come opere d’arte i rotocalchi femminili in voga tra gli anni ’40 e ’70 del XX secolo. Si continua a valorizzare simulacri, prodotti commerciali, ai quali pervicacemente viene associato , in modo del tutto improprio, il sostantivo arte.

La storia dell’arte è del tutto incompatibile con la realtà dell’arte come è presentata oggi. La società contemporanea è condizionata da propensioni ludiche, compulsioni consumistiche. Per la loro sensibilità gli artisti subiscono influssi e condizionamenti in base ai quali producono le loro opere. A partire dalla Pop-Art , che non a caso ha avuto origine negli USA, è stata posta la parola fine a ogni idealità artistica. Neppure la distruttiva contestazione DADA era giunta a tanto. Non pare che critica e filosofia dell’arte abbiano preso coscienza di questa realtà, e ne siano consapevoli, o forse, per ragioni di bottega, preferiscono ignorarla. La Pop-Art, nata per esaltare il consumo, dare impulso alla pubblicità dei prodotti da supermarket, ha eseguito perfettamente la propria missione al punto da diventare essa stessa oggetto di consumo e realizzare una autoreferenzialità di tipo pubblicitario. Era l’inevitabile esito. Dopo il processo di pauperizzazione dell’arte, sono presi di mira anche i luoghi nei quali l’arte è esposta, che diventano oggetto di profanazione. Si moltiplicano le manifestazioni estemporanee, sfilate di moda, selfie, mondanità di varia natura. La Biennale di Venezia del 2017, diretta dalla francese Macel, nomine omine, ha aggiunto alle celebrazioni mondane anche i raduni conviviali per pochi intimi, rigorosamente scelti dalla zarina di turno. Alcuni artisti, forse consapevoli della fine dell’epifenomeno arte, prendono di mira i musei, anzi, creano essi stessi luoghi in cui raccolgono “opere”. Già alla fine degli anni ’60 del secolo scorso Claes Oldemburg , pioniere della Pop Art statunitense, creò un contenitore a forma di testa di Michey Mouse dentro cui accumulò centinaia di oggetti della più varia provenienza. Mike Kelly, altro artista statunitense, ha realizzato un luogo denominato “Harem”, nel quale ha raccolto oggetti inutili, alcune immagini pornografiche e altre cianfrusaglie. Jim Shaw per decenni ha accumulato materiale che egli considerava pedagogico, per lo più d’impronta religiosa. Molte altre iniziative dovrebbero essere citate. Marcel Broodthaers nelle sue installazioni ha messo in scena una parodia del Museo per ridicolizzarlo. Appare evidente che gli artisti, cioè coloro che dovrebbero essere produttori e cultori dell’arte, hanno perso ogni fiducia in quello che l’arte dovrebbe rappresentare e si accaniscono in azioni di demolizione. Ci troviamo di fronte a una chiara conferma della incompatibilità dell’arte con la società e la cultura contemporanee. Un museo di Marsiglia, il MUCEM, ha proposto come opere d’arte i rotocalchi femminili in voga tra gli anni ’40 e ’70 del XX secolo. Si continua a valorizzare simulacri, prodotti commerciali, ai quali pervicacemente viene associato , in modo del tutto improprio, il sostantivo arte.

Commenti recenti