E’ morto l’ultimo personaggio della Beat Generation Lawrence Ferlinghetti, aveva 100 anni. Scrittore, poeta, pittore, editore. In omaggio a Charlie Chaplin, alla sua libreria dette il nome : “City lights”. Nel 1951 pubblico il libro di Jack Kerouc, “Sulla strada”, praticamente l’unico libro di Kerouc. Cosa resta della folta schiera di provocatori che negli anni ’50 dettero uno scossone al mondo della cultura statunitense? Per Hegel il tempo è divenire intuito. Ma di costoro restano i titoli di libri che pochi hanno letto allora, nessuno legge oggi. Basta provocare per fare cultura? Il libro di Allen Ginsberg “ Jukebox all’idrogeno” suscitò all’epoca un certo scalpore. Molti della Beat Generation erano omosessuali, non a caso Ferlinghetti apri la sua libreria a San Francisco. Pubblicò “Pictures of the gone World”. Ogni libro era una serrata critica alla società dell’epoca accusata di perbenismo. Oggi non avrebbero argomenti.

Del gruppo facevano parte William S. Borroughs, Gregori Corso, Lucien Carr. La loro “cultura” preparò il terreno a quella che doveva essere la più colossale orgia di droga, alcol e sesso. Il festival è noto con il nome della località in cui avvenne: Woodstock. Tre giorni dal 15 al 17 agosto del 1969. All’epoca la Beat Generation era ormai parte della establishment culturale ed aveva influenza nella formazioni di nuove tendenze, nel sorgere della cosiddetta controcultura che Theodore Roszak illustrò nel suo libro che aveva per titolo appunto “La Nascita di una controcultura” pubblicato a New York nel 1969.

L’impulso alla ribellione incoraggiò anche la rivolta dei neri. Il Movimento delle “Pantere nere” ebbe Malcolm Little, meglio noto come Malcolm X, tra i suoi capi. Vi fu un impulso alla cultura degli afro-americani. Malcolm X nel 1969 pubblicò la sua autobiografia. Ne venne fuori uno spaccato dell’America tutt’altro che perbenista. Le donne era già allora in prima fila. Malcolm annota che le moglie degli afro cacciarono le donne bianche dalle sedi delle pantere nere perchè, dissero, con la scusa di sostenere la loro protesta facevano sesso con i loro uomini.

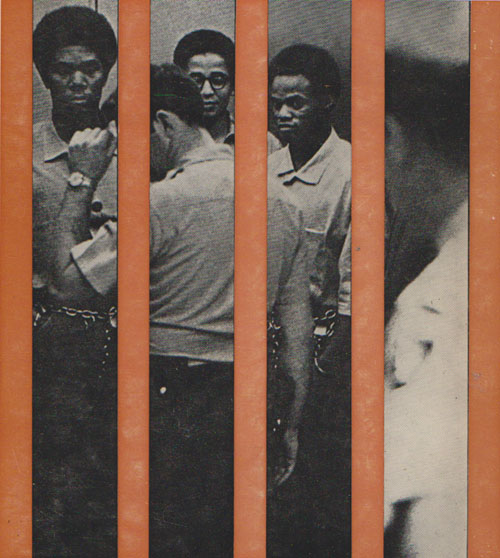

Molti afro pagarono con il carcere la rivolta che non si affidava solo alle manifestazioni di piazza, anche alla pubblicazione di libri, alcuni dei quali sicuramente significativi del clima dell’epoca. Nel 1969, dalla prigione in cui era rinchiuso, Eldridge Cleaver pubblicò “Anima in ghiaccio”. Nel 1971, uscito di prigione,colui che era considerato il più prestigioso leader del “movimento di liberazione dei neri” pubblicò “Dopo la prigione”.

Altro esponente della cultura dei neri fu George Jackson che pubblicò un toccante libro sulla condizione carceraria di allora, specie per i neri. Di quella situazione “I fratelli di Soledad”, pubblicato nel 1971, è una testimonianza storica di tutto rilievo.

Il gruppo della Beat Generation erano soprattutto provocatori, ebbero però il merito di comunicare energia alla generazione di neri che gettò le basi di una società nella quale il colore della pelle non doveva essere una discriminante. Purtroppo viviamo in una società in cui tutto si tiene ma poco scuote davvero le coscienze.

La lunga diatriba tra ottimisti e pessimisti è una delle tante questione che non ha trovato conclusioni. Non c’è dubbio che il pessimismo di molti filosofi sia ampiamente giustificato. Proprio in questo periodo, con il Codice 19 abbiamo un esempio di come le calamità possono colpire gli esseri umani. Il concetto di ottimismo è stato creato dall’uomo per descrivere un proprio stato d’animo. Sono molti i filosofi antichi e moderni che hanno affrontato il tema. Eraclito, Empedocle, Pitagora, Platone, ed anche narratori e scrittori di tragedie, Orfeo, Pindaro, Erodoto, Euripide, per limitarci agli antichi. Questi creatori d’immaginazione e di miti che hanno indugiato sul pessimismo, forse per ragioni personali oppure perché il periodo storico che vivevano suggeriva tale stato d’animo. Infatti l’ermeneutica della realtà, anche degli uomini di cultura, è condizionata dalla proprie emozioni. La vita, l’universo, la natura, non sono ne pessimisti ne ottimisti, sono semplicemente regolati da processi spontanei in base ai quali si produce la vita e la morte di tutto ciò che di vitale esiste sul nostro pianeta. La questione è in parte affrontata nel trattato di filosofia naturale scritto nel 1969 da Jacques Monod, dal titolo: “ Il caso e la necessità”. A parte i processi biologici, fonte della vita sulla terra, se osserviamo il nostro pianeta in una prospettiva planetaria, ci rendiamo conto che esso è ben poca cosa, un insignificante punto nello spazio. Dovremmo dunque ammettere che scienza, cultura, arte, sono frammenti insignificanti nell’economia dell’universo. Tutto il nostro sapere ha i limiti della nostra intelligenza ed ha necessariamente come riferimento noi stessi e il nostro pianeta. La natura che ci circonda contiene in se stessa la forza che la fa esistere e la distrugge. Qual è la ragione per la quale la gazzella è cibo per il leone? Attraverso ciò che definiamo “cultura” noi abbiamo modificato leggi della natura e abbiamo dato un’impronta alla società che spesso calpesta l’etica, con la nostra scienza improntata al solipsismo, abbiamo distrutto milioni di esemplari di fauna e di flora. La nostra presuntuosa arroganza va ben oltre la nostra intelligenza, tanto che ci stiamo rendendo conto dei disastri provocati ma non vogliamo, o forse non possiamo porre rimedio. Quasi tutti i filosofi, in primis Spinoza , al termine dei loro ragionamenti concludono: come volevasi dimostrare. In realtà le parole non dimostrano proprio nulla, se mai ipotizzano, presumono, immaginano. Anche l’immaginazione umana finisce per essere codificata. L’arte, specie dopo la deriva delle avanguardie, si è tradotta in forme espressive la cui essenzialità e significato sono affidati alla fantasia dei critici e dei filosofi dell’arte i quali costruisco castelli di parole che collidono con la realtà che abbiamo sotto i nostri occhi. Parafrando il noto detto di Gramsci potremmo dire che si affidano all’ottimismo della presunzione.

La lunga diatriba tra ottimisti e pessimisti è una delle tante questione che non ha trovato conclusioni. Non c’è dubbio che il pessimismo di molti filosofi sia ampiamente giustificato. Proprio in questo periodo, con il Codice 19 abbiamo un esempio di come le calamità possono colpire gli esseri umani. Il concetto di ottimismo è stato creato dall’uomo per descrivere un proprio stato d’animo. Sono molti i filosofi antichi e moderni che hanno affrontato il tema. Eraclito, Empedocle, Pitagora, Platone, ed anche narratori e scrittori di tragedie, Orfeo, Pindaro, Erodoto, Euripide, per limitarci agli antichi. Questi creatori d’immaginazione e di miti che hanno indugiato sul pessimismo, forse per ragioni personali oppure perché il periodo storico che vivevano suggeriva tale stato d’animo. Infatti l’ermeneutica della realtà, anche degli uomini di cultura, è condizionata dalla proprie emozioni. La vita, l’universo, la natura, non sono ne pessimisti ne ottimisti, sono semplicemente regolati da processi spontanei in base ai quali si produce la vita e la morte di tutto ciò che di vitale esiste sul nostro pianeta. La questione è in parte affrontata nel trattato di filosofia naturale scritto nel 1969 da Jacques Monod, dal titolo: “ Il caso e la necessità”. A parte i processi biologici, fonte della vita sulla terra, se osserviamo il nostro pianeta in una prospettiva planetaria, ci rendiamo conto che esso è ben poca cosa, un insignificante punto nello spazio. Dovremmo dunque ammettere che scienza, cultura, arte, sono frammenti insignificanti nell’economia dell’universo. Tutto il nostro sapere ha i limiti della nostra intelligenza ed ha necessariamente come riferimento noi stessi e il nostro pianeta. La natura che ci circonda contiene in se stessa la forza che la fa esistere e la distrugge. Qual è la ragione per la quale la gazzella è cibo per il leone? Attraverso ciò che definiamo “cultura” noi abbiamo modificato leggi della natura e abbiamo dato un’impronta alla società che spesso calpesta l’etica, con la nostra scienza improntata al solipsismo, abbiamo distrutto milioni di esemplari di fauna e di flora. La nostra presuntuosa arroganza va ben oltre la nostra intelligenza, tanto che ci stiamo rendendo conto dei disastri provocati ma non vogliamo, o forse non possiamo porre rimedio. Quasi tutti i filosofi, in primis Spinoza , al termine dei loro ragionamenti concludono: come volevasi dimostrare. In realtà le parole non dimostrano proprio nulla, se mai ipotizzano, presumono, immaginano. Anche l’immaginazione umana finisce per essere codificata. L’arte, specie dopo la deriva delle avanguardie, si è tradotta in forme espressive la cui essenzialità e significato sono affidati alla fantasia dei critici e dei filosofi dell’arte i quali costruisco castelli di parole che collidono con la realtà che abbiamo sotto i nostri occhi. Parafrando il noto detto di Gramsci potremmo dire che si affidano all’ottimismo della presunzione.

Si da per scontato che le scelte, il gusto, siano frutto di libero e consapevole arbitrio. In realtà siamo soggetti all’induzione dei media che trovano fertile terreno nello spirito gregario delle masse. I riflessi condizionati approfonditi dagli studi di Pavlov, la campanella è stata sostituita dalla TV. Secondo un sistema di segnali pavloviano il carattere più ampio e comprensivo e la funzione di rappresentare l’essenza, rispetto ai riflessi condizionati abituali, raramente si avvale di una precisa funzionalità logico concettuale. Le connessioni logico funzionali non sono sottoposte al vaglio della ragione, o anche solo a considerazione di ordine pratico sul rapporto azione – effetto. La scolarizzazione è la foglia di fico dietro cui si cela una abissale ignoranza. che si manifesta in comportamenti, gusti, abbigliamento, utilizzo del tempo libero. E’ soprattutto nel linguaggio. E’abbastanza ridicola la diatriba sul conciso linguaggio dei msm, visto che il linguaggio parlato abitualmente è fitto di espressioni scurrili, richiami escatologici e genitali. Tra il cosiddetto linguaggio colto e il linguaggio corrente, inclusa larga parte della letteratura di consumo, vi è una sorta di incomunicabilità, una dicotomia nella quale il linguaggio scurrile prevale di gran lunga, è abituale per i “letterati”, tv, cinema, teatro. Anche il consumismo è esaltato dai filosofi che con linguaggio paludato ne intessono elegie. In realtà neppure il consumismo è frutto di libera scelta. Soprattutto, è bene ripeterlo, è quanto di più contrario a un concetto di uguaglianza. Anche il tema del valore delle cose è direttamente in rapporto con il gusto. Esempio emblematico l’ arte contemporanea.

Si da per scontato che le scelte, il gusto, siano frutto di libero e consapevole arbitrio. In realtà siamo soggetti all’induzione dei media che trovano fertile terreno nello spirito gregario delle masse. I riflessi condizionati approfonditi dagli studi di Pavlov, la campanella è stata sostituita dalla TV. Secondo un sistema di segnali pavloviano il carattere più ampio e comprensivo e la funzione di rappresentare l’essenza, rispetto ai riflessi condizionati abituali, raramente si avvale di una precisa funzionalità logico concettuale. Le connessioni logico funzionali non sono sottoposte al vaglio della ragione, o anche solo a considerazione di ordine pratico sul rapporto azione – effetto. La scolarizzazione è la foglia di fico dietro cui si cela una abissale ignoranza. che si manifesta in comportamenti, gusti, abbigliamento, utilizzo del tempo libero. E’ soprattutto nel linguaggio. E’abbastanza ridicola la diatriba sul conciso linguaggio dei msm, visto che il linguaggio parlato abitualmente è fitto di espressioni scurrili, richiami escatologici e genitali. Tra il cosiddetto linguaggio colto e il linguaggio corrente, inclusa larga parte della letteratura di consumo, vi è una sorta di incomunicabilità, una dicotomia nella quale il linguaggio scurrile prevale di gran lunga, è abituale per i “letterati”, tv, cinema, teatro. Anche il consumismo è esaltato dai filosofi che con linguaggio paludato ne intessono elegie. In realtà neppure il consumismo è frutto di libera scelta. Soprattutto, è bene ripeterlo, è quanto di più contrario a un concetto di uguaglianza. Anche il tema del valore delle cose è direttamente in rapporto con il gusto. Esempio emblematico l’ arte contemporanea.

Commenti recenti