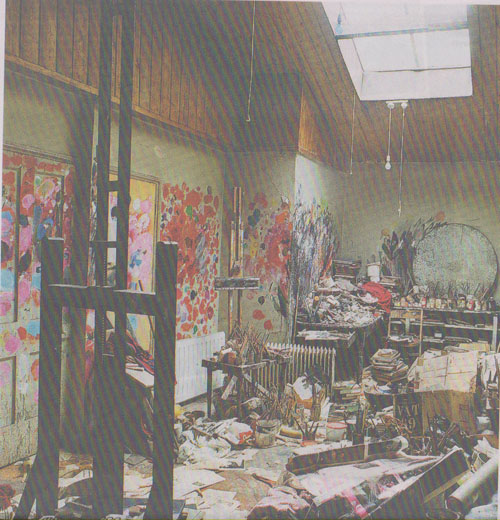

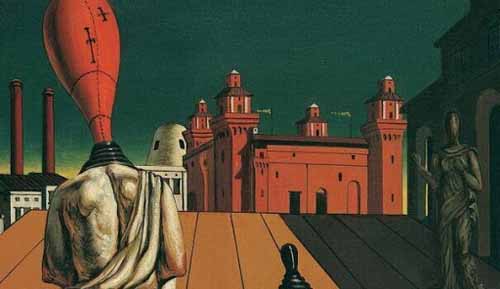

Vorrei accennare brevemente a un argomento che ho più volte trattato, parlo di tecnologia e arte. Non si può non ricordare che la nuova tendenza filosofica mette in discussione la razionalità di Cartesio proprio nel momento in cui la civiltà è avviata a una sempre maggiore tecnicalità e all’uso della intelligenza artificiale. Qualunque possa essere l’opinione in merito, non è possibile negare a questi nuovi approcci un carattere di aridità razionale. Condannato Cartesio, resta in atto la prassi che egli ispira. Vi è inoltre un altro paradosso; si celebra la natura e si condanna la dottrina che vede nella natura l’ispiratrice del più semplice spirito dell’arte e, sulla nuova rappresentazione, si innescano riferimenti semantici grazie ai quali il nuovo spirito dell’arte risulta sconvolto. Se tutto ciò che riguarda l’intuizione non può più essere, tout court, ascritta a un impulso primigenio, è pur vero che un impulso creativo ci deve pur essere. Anche perché se l’ispirazione non può più essere considerata “primitiva”, nel senso di spontanea, è chiaro che è resa possibile la codificazione dell’arte che in questo modo perde definitivamente la propria ontologia. Valutando il fondamento dualistico, tecnica- sapere, va tenuto conto della società nella quale gli artisti vivono, della cultura che essi assimilano insieme alla superficialità tecnicistica diffusa. Tutte le nozioni fondamentali possono in un certo modo essere sdoppiate, fino al realizzarsi di una saturazione informativa nella quale l’eventuale residualità complementare dell’intuizione è proceduta da una scelta che la snatura e gli conferisce una sorta di ambiguità epistemologica che si pone alla base della nuova realtà dell’arte nella quale anche la creatività è aridamente programmata. La descrizione artistica assume il carattere immediato dell’evidenza senza che sia negata nè turbata dalla conseguente banalità. Cartesio non credeva nell’esistenza di elementi assoluti, egli pensava che la capacità di razionalizzare la realtà fosse un aiuto per comprenderla. Elementi concepiti dall’idea e arricchiti dalla esperienza creativa, l’obiettivo dovrebbe essere raggiungere il più alto grado di chiarezza con l’uso di elementi semplici individuabili attraverso l’osservazione. Come espresso molto bene da Depréel, “la verità dimostrata”, egli scrive, “non si sostiene costantemente sulla propria evidenza, bensì sulla dimostrazione”. Vien fatto di domandarsi se, alla luce della psicologia della nuova arte, è ancora lecito richiamarsi alla spirito, ovvero se l’arte oggi non sia puramente e semplicemente metodologia . Così “l’adattamento creativo”, sarebbe quasi esclusivamente un adattamento alla normalità produttiva, con buona pace della pretesa intuizione. Gli oggetti condizionano l’idea, non l’idea gli oggetti, essi sono resi estranei all’idea chiara e distinta, la relazione tra gesto e oggetto affidata ad un automatismo produttivo. Nulla è più cartesiano che la lenta modificazione spirituale imposta dalle successive approssimazioni dell’esperienza. La genuina semplicità preserva dal cadere nel banale come invece appare oggi la povera concezione dell’arte che si rifugia nella tecnologia per l’incapacità di rappresentare la realtà in tutta la sua complessità

Considerazioni sull'arte

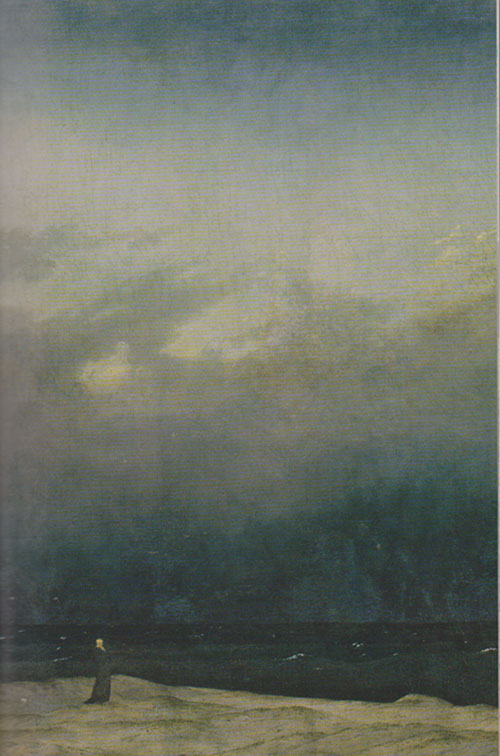

La lunga diatriba tra ottimisti e pessimisti è una delle tante questione che non ha trovato conclusioni. Non c’è dubbio che il pessimismo di molti filosofi sia ampiamente giustificato. Proprio in questo periodo, con il Codice 19 abbiamo un esempio di come le calamità possono colpire gli esseri umani. Il concetto di ottimismo è stato creato dall’uomo per descrivere un proprio stato d’animo. Sono molti i filosofi antichi e moderni che hanno affrontato il tema. Eraclito, Empedocle, Pitagora, Platone, ed anche narratori e scrittori di tragedie, Orfeo, Pindaro, Erodoto, Euripide, per limitarci agli antichi. Questi creatori d’immaginazione e di miti che hanno indugiato sul pessimismo, forse per ragioni personali oppure perché il periodo storico che vivevano suggeriva tale stato d’animo. Infatti l’ermeneutica della realtà, anche degli uomini di cultura, è condizionata dalla proprie emozioni. La vita, l’universo, la natura, non sono ne pessimisti ne ottimisti, sono semplicemente regolati da processi spontanei in base ai quali si produce la vita e la morte di tutto ciò che di vitale esiste sul nostro pianeta. La questione è in parte affrontata nel trattato di filosofia naturale scritto nel 1969 da Jacques Monod, dal titolo: “ Il caso e la necessità”. A parte i processi biologici, fonte della vita sulla terra, se osserviamo il nostro pianeta in una prospettiva planetaria, ci rendiamo conto che esso è ben poca cosa, un insignificante punto nello spazio. Dovremmo dunque ammettere che scienza, cultura, arte, sono frammenti insignificanti nell’economia dell’universo. Tutto il nostro sapere ha i limiti della nostra intelligenza ed ha necessariamente come riferimento noi stessi e il nostro pianeta. La natura che ci circonda contiene in se stessa la forza che la fa esistere e la distrugge. Qual è la ragione per la quale la gazzella è cibo per il leone? Attraverso ciò che definiamo “cultura” noi abbiamo modificato leggi della natura e abbiamo dato un’impronta alla società che spesso calpesta l’etica, con la nostra scienza improntata al solipsismo, abbiamo distrutto milioni di esemplari di fauna e di flora. La nostra presuntuosa arroganza va ben oltre la nostra intelligenza, tanto che ci stiamo rendendo conto dei disastri provocati ma non vogliamo, o forse non possiamo porre rimedio. Quasi tutti i filosofi, in primis Spinoza , al termine dei loro ragionamenti concludono: come volevasi dimostrare. In realtà le parole non dimostrano proprio nulla, se mai ipotizzano, presumono, immaginano. Anche l’immaginazione umana finisce per essere codificata. L’arte, specie dopo la deriva delle avanguardie, si è tradotta in forme espressive la cui essenzialità e significato sono affidati alla fantasia dei critici e dei filosofi dell’arte i quali costruisco castelli di parole che collidono con la realtà che abbiamo sotto i nostri occhi. Parafrando il noto detto di Gramsci potremmo dire che si affidano all’ottimismo della presunzione.

La lunga diatriba tra ottimisti e pessimisti è una delle tante questione che non ha trovato conclusioni. Non c’è dubbio che il pessimismo di molti filosofi sia ampiamente giustificato. Proprio in questo periodo, con il Codice 19 abbiamo un esempio di come le calamità possono colpire gli esseri umani. Il concetto di ottimismo è stato creato dall’uomo per descrivere un proprio stato d’animo. Sono molti i filosofi antichi e moderni che hanno affrontato il tema. Eraclito, Empedocle, Pitagora, Platone, ed anche narratori e scrittori di tragedie, Orfeo, Pindaro, Erodoto, Euripide, per limitarci agli antichi. Questi creatori d’immaginazione e di miti che hanno indugiato sul pessimismo, forse per ragioni personali oppure perché il periodo storico che vivevano suggeriva tale stato d’animo. Infatti l’ermeneutica della realtà, anche degli uomini di cultura, è condizionata dalla proprie emozioni. La vita, l’universo, la natura, non sono ne pessimisti ne ottimisti, sono semplicemente regolati da processi spontanei in base ai quali si produce la vita e la morte di tutto ciò che di vitale esiste sul nostro pianeta. La questione è in parte affrontata nel trattato di filosofia naturale scritto nel 1969 da Jacques Monod, dal titolo: “ Il caso e la necessità”. A parte i processi biologici, fonte della vita sulla terra, se osserviamo il nostro pianeta in una prospettiva planetaria, ci rendiamo conto che esso è ben poca cosa, un insignificante punto nello spazio. Dovremmo dunque ammettere che scienza, cultura, arte, sono frammenti insignificanti nell’economia dell’universo. Tutto il nostro sapere ha i limiti della nostra intelligenza ed ha necessariamente come riferimento noi stessi e il nostro pianeta. La natura che ci circonda contiene in se stessa la forza che la fa esistere e la distrugge. Qual è la ragione per la quale la gazzella è cibo per il leone? Attraverso ciò che definiamo “cultura” noi abbiamo modificato leggi della natura e abbiamo dato un’impronta alla società che spesso calpesta l’etica, con la nostra scienza improntata al solipsismo, abbiamo distrutto milioni di esemplari di fauna e di flora. La nostra presuntuosa arroganza va ben oltre la nostra intelligenza, tanto che ci stiamo rendendo conto dei disastri provocati ma non vogliamo, o forse non possiamo porre rimedio. Quasi tutti i filosofi, in primis Spinoza , al termine dei loro ragionamenti concludono: come volevasi dimostrare. In realtà le parole non dimostrano proprio nulla, se mai ipotizzano, presumono, immaginano. Anche l’immaginazione umana finisce per essere codificata. L’arte, specie dopo la deriva delle avanguardie, si è tradotta in forme espressive la cui essenzialità e significato sono affidati alla fantasia dei critici e dei filosofi dell’arte i quali costruisco castelli di parole che collidono con la realtà che abbiamo sotto i nostri occhi. Parafrando il noto detto di Gramsci potremmo dire che si affidano all’ottimismo della presunzione.

Commenti recenti