Ci sono libri che hanno grande successo, poi vengono dimenticati. Pare siano soprattutto libri che mettono in risalto la crisi della civiltà. Penso al libro di Freud: “Il disagio della civiltà”. A Rosenberg “Il tramonto dell’Occidente”, al più recente libro di Michel Onfray: “ Decadenza”. Potremmo continuare con l’elenco.

Il libro di Benda “ Il tradimento dei chierici”, pubblicato a Parigi nel 1927, affrontò il tema dell’impegno sociale degli intellettuali, purtroppo trascurò un dettaglio molto importante, sono proprio gli intellettuali a contribuire al disagio sociale, creare quelle situazioni di degrado percepito e imitato dalla massa.

Letto oggi il libro di Benda con riferimenti ad arte letteratura teatro che contiene,non solo è obsoleto, ma forse si rivolge a una platea sbagliata.

Il paradosso è che i libri più recisamente cancellati dalla memoria collettiva, sono quelli, per così dire profetici, quelli le cui previsioni si sono avverate e sono riscontrabili nel degrado socio culturale della società contemporanea. E’ il caso di “Civiltà al bivio” di Radovan Richta.

La critica d’arte in qualche modo si distingue per aver sempre dimostrato acquiescenza alla più retrive manifestazione delle cosiddette avanguardie, più che altro preoccupata di non creare turbativa al mercato.

Oggi sui giornali e TV, nella descrizione di opere, ci tocca ascoltare ridicoli anacoluti nelle divagazioni di responsabili di gallerie, riviste d’arte,TV e quotidiani. Sembra che anche il settore delle arti sia diventato prerogativa femminile. Ciò spiega anche la tendenza di interpretare l’arte nell’ottica di genere ed attribuire prevalenza emotiva alla lettura delle opere d’arte.

Quando Julian Benda si scaglia contro le crescenti barbarie delle società occidentali nel loro impoverimento culturale, nella subordinazione del pensiero agli interessi delle classi dominanti e afferma che il ruolo degli intellettuali è quello di custodi dei valori, e la loro attività non persegue fini pratici ma è unicamente rivolta verso il servizio della ragione, della verità, della Giustizia, scrive cose retoriche e false, ben lontane dalla realtà che conosciamo.

Anche il pesante condizionamento e suggestione dei media sulle masse, è tema affrontato da molti studiosi tra i quali Jurgen Habermas, in un ottica diversa, da Noam Chomsky. Già Adorno aveva rilevato come la tv sia fonte di volgarità, la pubblicità oscena e martellante alimenta consumi e cattivo gusto che, inevitabilmente, si riverberano nei comportamenti collettivi.

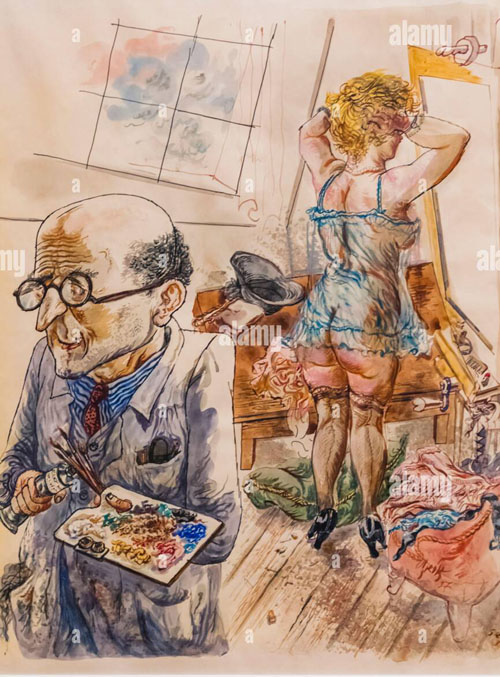

Immagine:

George Grosz. “Self portrait whith model. Olio su tela.

Commenti recenti