Quando un romanziere,o un artista, prendono contemporaneamente in considerazione vari modi possibili per realizzare una storia, un’opera, si crea per così dire una sorta di sovrapposizione di stati mentali legati allo sviluppo di concetti. Se il romanzo viene messo per iscritto, l’opera realizzata, non per questo nel cervello dell’autore cessa la considerazione di ipotesi alternative, tanto che spesso uno scrittore, un artista, dichiarano di essere partiti con un’idea per poi approdare a un risultato diverso. Sembrerebbe fuori luogo chiedere all’autore quale delle ipotesi che aveva formulato fosse la più autentica. Sarebbe impossibile all’artista dare una risposta, per la semplice ragione che non la conosce egli stesso. Vi è quella di Douglas R. Hofstadter definisce la funzione d’onda universale che bisognerebbe pensare come mente, una mente, o cervello, universale che stà in cielo, Dio, in cui tutte le diramazioni possibili vengono considerate contemporaneamente. Noi saremmo, secondo Hofstadter, semplici sottosistemi del cervello di Dio. Hofstadter non è un ecclesiastico, ma docente all’Indiana University di Computer Scienze, ovvero di intelligenza artificiale, quanto di più lontano dalla mistica religiosa. Tuttavia egli pensa, come Einstein, che il cervello di Dio si evolve deterministicamente e senza scosse .Il fisico Paul Davies, scrivendo su questo argomento nel suo libro “Other Worlds” dice : “ La nostra coscienza ordisce un sentiero a caso lungo il cammino evolutivo del cosmo, che sempre si ramifica, dunque siamo noi che giochiamo a dadi con Dio”. Ciò non di meno resta inevasa la risposta all’enigma fondamentale che ciascuno di noi si dovrebbe porre: “ Perché la sensazione unitaria che ho di me stesso si propaga lungo una diramazione non un’altra? “ In altre parole perché il caso ha una parte così rilevante nella vita e nell’evoluzione? Quale legge soggiace alle leggi casuali che determinano le mie scelte? Jacques Monod, affrontò la questione sotto l’aspetto della microbiologia che soprassiede lo sviluppo delle forme di vita organiche, anch’egli ovviamente non conseguì alcuna certezza. Il problema è così basilare e importante che si può dire sia alla base di ogni forma di riflessione filosofica e religiosa. Solo l’ottusa superstizione nutrita di “dotta ignoranza” può indurre a formulare conclusioni definitive. Neppure la meccanica quantistica è riuscita ad aiutarci a capire. Non solo la risposta non sembra poter scaturire dalla meccanica quantistica: anzi questo è esattamente il collasso della d’onda che ricompare dalla finestra dopo che Everett l’aveva cacciato dalla porta. Si può sprofondare ancora di più nell’abisso del paradosso quando ci si rende conto che vi sono diramazioni di un’unica funzione d’onda universale

Forse osservati da entità oscure.

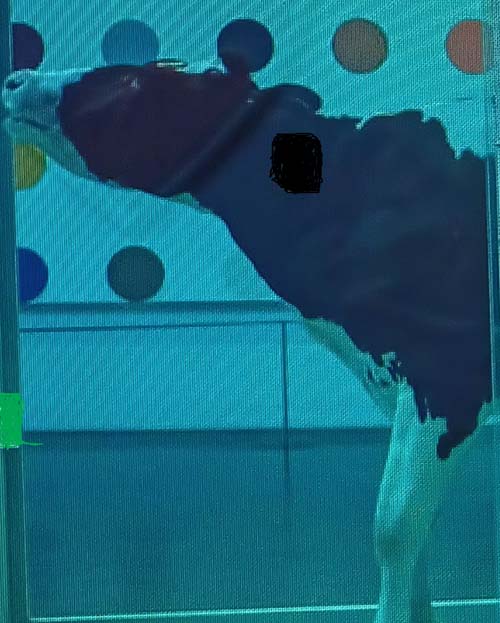

Tristi giochi

Tristi giochi

Commenti recenti