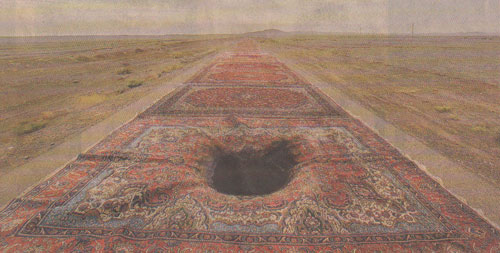

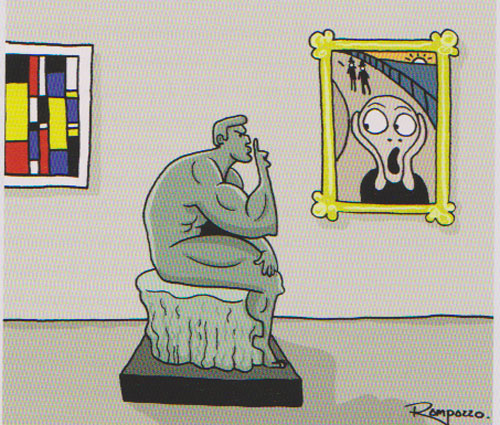

La filosofia, più in generale la storia del pensiero, è quasi interamente basata su apodismi. La fragilità della ragione umana fa si che non ci sia quasi nessun testo di filosofia, in particolare filosofia della mente e della percezione, che non si basi su ipotesi non verificabili. Intorno al 1981 Hilary Putnam ha pubblicato un libro “Ragione, verità e storia” nel quale ha elaborato la teoria del “Cervello in una vasca” . Dopo di allora questa ipotesi è stata utilizzata da non pochi filosofi, tra quali Searly. La teoria non è stata ovviamente mai tradotta in esperimento ed è rimasta a livello di ipotesi. Spesso è utilizzata per elaborare altre teorie come in “Vedere le cose come sono” di John R. Searle, pubblicato nel 2016, anche Maurizio Ferraris nel suo recente “Emergenza” non manca di citare l’esperimento del cervello in una vasca. Avanzo un’ ipotesi; supponiamo che un alieno arrivi sulla terra da un pianeta lontano, siamo sicuri che anche per lui sarebbe corretta l’operazione 2 + 2 = 4? La scienza procede mediante la graduale lettura delle leggi della natura. Il procedimento avviene tramite l’accumulo di esperienza e studio all’interno di una epistemologia codificata. Gli artisti hanno, per così dire, ribaltato il tavolo,forse consapevoli di non avere la capacità di competere con i grandi maestri del passato. Così hanno buttato alle ortiche secoli di cultura e ci hanno propinato le brutture che oggi vanno per la maggiore. Sembra che, mutatis mutandis, anche i nuovi filosofi intendono seguire la stessa strada. Negano la validità epistemologica di secoli di filosofia. Due esempi sono i due testi di Searle e Ferraris citati. Il metodo non vale per la scienza. Quando nel 1975 Paul K. Feyeravend pubblicò “Contro il metodo” – Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza- , ottenne più critiche che seguaci. Marcello Pera rispose nel 1982 con “Apologia del metodo”. L’ambito in cui più di ogni altro settore vi è stato un accanimento paralogistico, è stata la filosofia dell’arte, soprattutto di matrice statunitense. Wittgenstein sosteneva che i problemi filosofici sorgono quando fraintendiamo la logica del nostro linguaggio. Il linguaggio dell’arte non solo è stato frainteso, ma è stato manomesso da apprendisti stregoni. Certe teorie hanno preso corpo in un momento storico in cui gli artisti, più che applicarsi a creare opere d’arte, erano assorti nella idiotofilia, atteggiamento ben espresso nello slogan “ épater les bourgeois” adottato da una folta schiera di nipotini di Duchamp. Ernst H. Gombrich in molti suoi scritti, rileva come le nuove tendenze, a partire dai DADA, esprimono soprattutto una furia che scaturisce dalla consapevolezza di sterilità creativa per supplire alla quale si è fatto ricorso all’inseminazione artificiale della pseudo cultura statunitense. Ferraris usa il sostantivo femminile “emergenza” nel senso di emergere. Uso totalmente legittimo, che però si traduce nella forma di nuovo pragmatismo che egli definisce documentale. Ed è esattamente il nodo cruciale della realtà contemporanea. Siamo sommersi da informazioni e documentazioni sul nulla con riverberi culturali di non poco conto. Avrà pure un significato il fatto che alle battute d’asta si arriva a vedere per cifre folli le mutande di Madonna. Anche se si può star certi che tutto sarà documentato, ci saranno certificati di autenticità, note di transazioni finanziare, cataloghi. Possiamo dunque star tranquilli? Ferraris ci rassicuri, per favore.

Considerazioni sull'arte

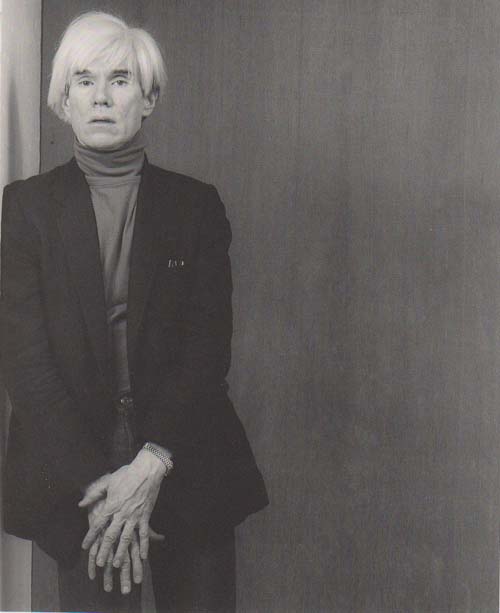

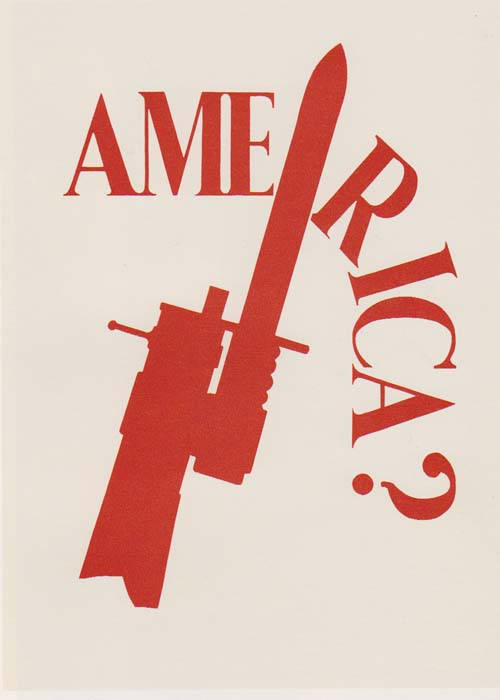

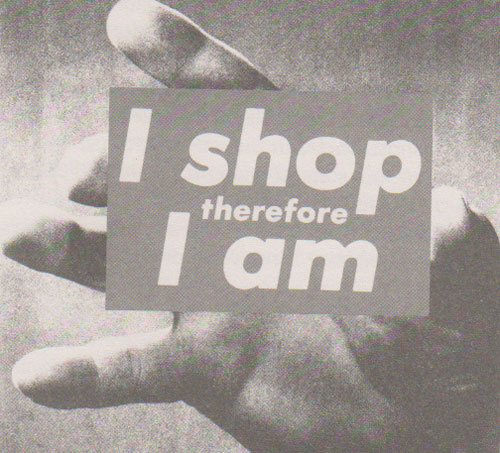

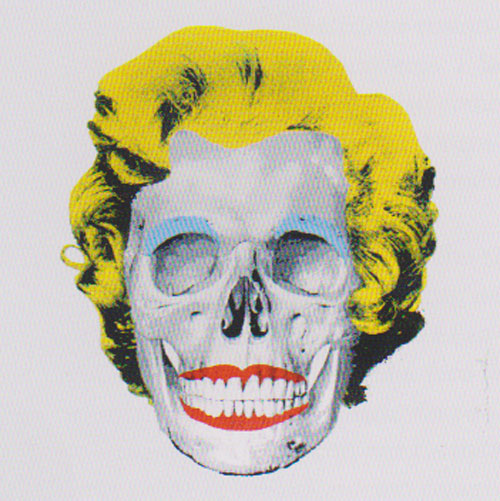

La pubblicità redazionale deve essere semplice e incisiva. Forse per questo Maurizio Ferraris non divaga con citazioni ai molti colleghi che hanno affrontato il tema della percezione. Così invece di richiamarsi al filosofo Joseph Campbell, preferisce richiamarsi alla zuppa Campbell. La pericolosità sociale dei filosofi deriva dalla loro capacità dialettica ed un abile uso del linguaggio. Verrebbe quasi da dire: per fortuna i lettori sono sempre meno numerosi. Credo che appartenga ai filosofi il primato quantitativo dei “tuttologi”. Ferraris infatti è docente di filosofia teoretica , ma i suoi interventi sono spesso di segno opposto a quella che è la definizione di “filosofia teoretica”. Non è la prima volta che mi tocca leggere teorizzazioni piuttosto strapalate del nostro, ma fino ad ora non aveva raggiunto il vertice dell’articolo pubblicato su Domenica, inserto culturale del Sole24Ore. Il titolo dell’articolo è di quelli che fino a pochi anni fa avrebbe fatto sobbalzare: “La grande bellezza delle scatole Brillo Box”. L’oggetto non la questione ontologica, qunati piuttosto il contenuto culturale della comunicazione. E’ vero che oOggi non ci si stupisce più di nulla, quindi anche dell’accostamento dell’opera di Warhol al famoso film sulle bellezze di Roma non sorprende più di tanto. Neppure sorprende che Ferraris definisca “filosofo autorevole” Arthur Danto, forse un favore tra colleghi. Sicuramente non può non destare preoccupazione che simili docenti insegnino nelle nostre Università ed usino il loro sapere per esaltare un fortunato grafico statunitense prestato all’arte con enorme successo commerciale grazie al supporto della critica che, come non mi stanco di sottolineare, è sempre più spesso megafono del mercato. Nel 2007 l’Università di Torino ha conferito a Danto la laurea Honoris causa. Un fatto che richiederebbe seria riflessione. Scrive il nostro docente: “ …E se le dimensioni della Brillo Box e della Zuppa di pomodoro Campbell’s appaiono troppo modeste , si provvede, per l’appunto a magnificarle, ossia, dicevo, a farle diventare più grandi, affinchè chi guarda possa capire quanto contano, e a capire lo splendore del mondo che rappresentano”. Se scrivere simili scempiaggini fosse un paziente di Foucault non desterebbe sorpresa, ma se è un docente universitario, allora ogni preoccupazione è legittima. Certo Ferraris si trova in una folta compagnia di aedi di Warhol, Achille Bonito Oliva arrivò a paragonare Warhol a Leonardo da Vinci. Sarebbe interessante esaminare le ragioni del successo di Warhol che gli ha permesso di contribuire, insieme a molti altri, a rendere l’arte quel guazzabuglio di oggetti insignificanti che oggi è. Vale la pena di notare che i ritratti serigrafici di Warhol sono tutti di personaggi famosi del mondo USA, con spiccata preferenza per il mondo newyorchese e gay, a cui si aggiunge la sua esaltazione del consumismo che Ferraris esalta in modo smodato. Esaltarlo come fa Ferraris lascia esterrefatti. Di fronte a tali manifestazioni di imbecillità accademica non resta certo molta speranza in un futuro migliore.

La pubblicità redazionale deve essere semplice e incisiva. Forse per questo Maurizio Ferraris non divaga con citazioni ai molti colleghi che hanno affrontato il tema della percezione. Così invece di richiamarsi al filosofo Joseph Campbell, preferisce richiamarsi alla zuppa Campbell. La pericolosità sociale dei filosofi deriva dalla loro capacità dialettica ed un abile uso del linguaggio. Verrebbe quasi da dire: per fortuna i lettori sono sempre meno numerosi. Credo che appartenga ai filosofi il primato quantitativo dei “tuttologi”. Ferraris infatti è docente di filosofia teoretica , ma i suoi interventi sono spesso di segno opposto a quella che è la definizione di “filosofia teoretica”. Non è la prima volta che mi tocca leggere teorizzazioni piuttosto strapalate del nostro, ma fino ad ora non aveva raggiunto il vertice dell’articolo pubblicato su Domenica, inserto culturale del Sole24Ore. Il titolo dell’articolo è di quelli che fino a pochi anni fa avrebbe fatto sobbalzare: “La grande bellezza delle scatole Brillo Box”. L’oggetto non la questione ontologica, qunati piuttosto il contenuto culturale della comunicazione. E’ vero che oOggi non ci si stupisce più di nulla, quindi anche dell’accostamento dell’opera di Warhol al famoso film sulle bellezze di Roma non sorprende più di tanto. Neppure sorprende che Ferraris definisca “filosofo autorevole” Arthur Danto, forse un favore tra colleghi. Sicuramente non può non destare preoccupazione che simili docenti insegnino nelle nostre Università ed usino il loro sapere per esaltare un fortunato grafico statunitense prestato all’arte con enorme successo commerciale grazie al supporto della critica che, come non mi stanco di sottolineare, è sempre più spesso megafono del mercato. Nel 2007 l’Università di Torino ha conferito a Danto la laurea Honoris causa. Un fatto che richiederebbe seria riflessione. Scrive il nostro docente: “ …E se le dimensioni della Brillo Box e della Zuppa di pomodoro Campbell’s appaiono troppo modeste , si provvede, per l’appunto a magnificarle, ossia, dicevo, a farle diventare più grandi, affinchè chi guarda possa capire quanto contano, e a capire lo splendore del mondo che rappresentano”. Se scrivere simili scempiaggini fosse un paziente di Foucault non desterebbe sorpresa, ma se è un docente universitario, allora ogni preoccupazione è legittima. Certo Ferraris si trova in una folta compagnia di aedi di Warhol, Achille Bonito Oliva arrivò a paragonare Warhol a Leonardo da Vinci. Sarebbe interessante esaminare le ragioni del successo di Warhol che gli ha permesso di contribuire, insieme a molti altri, a rendere l’arte quel guazzabuglio di oggetti insignificanti che oggi è. Vale la pena di notare che i ritratti serigrafici di Warhol sono tutti di personaggi famosi del mondo USA, con spiccata preferenza per il mondo newyorchese e gay, a cui si aggiunge la sua esaltazione del consumismo che Ferraris esalta in modo smodato. Esaltarlo come fa Ferraris lascia esterrefatti. Di fronte a tali manifestazioni di imbecillità accademica non resta certo molta speranza in un futuro migliore.

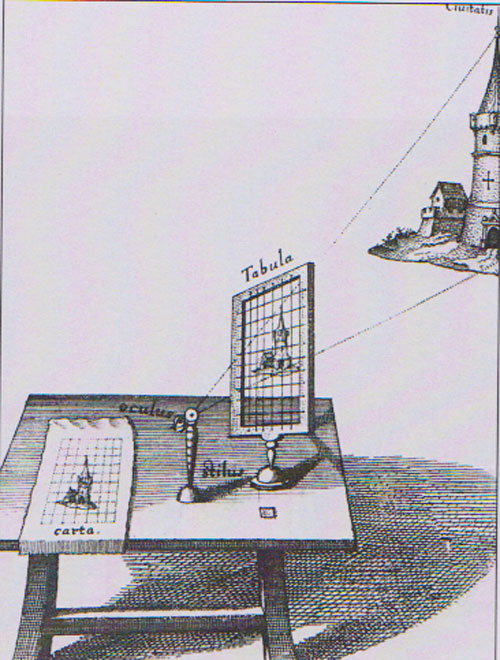

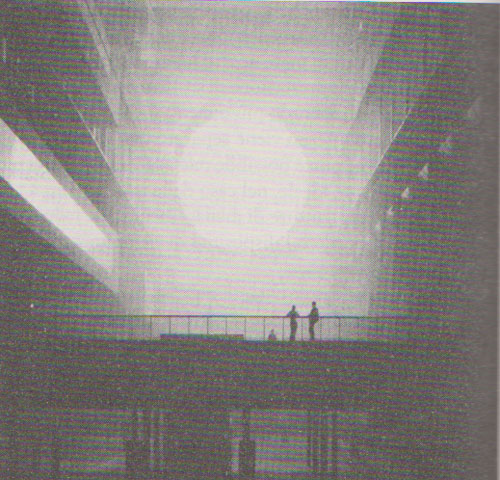

Il linguaggio della cultura e quello usato dalla pubblicità dovrebbero non coincidere. In realtà si può dimostrare, testi alla mano, come vi sia grande distanza tra l’empiria e la cosa che osserviamo. Esegesi teorica di entrambi i linguaggi, pubblicità e critica d’arte, i quali convergono. L’arte moderna ha rinunciato alla pretesa di rappresentare la natura. D’altra parte essa non traccia il confine tra fenomeno sensibile ed esperienza, ma li sovrappone in modo arbitrario. La storia dell’arte è assiomatica. L’esperienza dell’arte finisce per trovarsi in un limbo. Da un lato vi è una sorta di dogmatismo, sia che si pensi con questa espressione a Locke a Hume, oppure a Mill e a Mach. L’empiriocriticismo edulcorato dalle necessità mercantili. In ciò che questi sistemi descrivono come puro dato di fatto non è possibile alcun accostamento con il livello del fare artistico del quale si confonde ispirazione con improvvisazione. I fatti dell’arte dovrebbero basarsi su una epistemologia che nasce da un’elaborazione culturale la cui traccia è sviluppata dal pensiero. La famosa questione logico- storica: “Giovanni senza terra non passerà più di qui”, è risolta da Cassirer distinguendo tra un fatto fisico e un fatto storico. Ma questo non risolve il problema dell’arte che è contemporaneamente fatto storico e realtà fisica. Ciò che non è ripetibile non è fatto, ma astrazione. Quando ci troviamo di fronte all’arte seriale, ovvero, realizzata con sistemi industriali, non abbiamo più alcuna forma di realtà. Giovanni Senza Terra può passare e ripassare all’infinito. Non resterà traccia nella storia di una gran quantità di arte contemporanea . Non vi è alcuna realtà di fatto in se stessa come dato assoluto. Ciò che chiamiamo arte deve sempre essere in qualche modo orientata teoricamente senza perdere di vista l’ontologia dell’oggetto. Come recita la poesia di Gertrude Stein:” Una rosa è una rosa è un rosa è una rosa” . I mezzi teorici dell’ermeneutica si aggiungono in un momento successivo, come constatazione di un semplice dato di fatto. Una luce illumina un oggetto che c’è, non lo crea. Questa luce è la critica che può anche esprimere uno specifico punto di vista, ma non avrà mai la prerogativa di mutare l’oggetto che esamina il quale resterà esattamente com’è.

Il linguaggio della cultura e quello usato dalla pubblicità dovrebbero non coincidere. In realtà si può dimostrare, testi alla mano, come vi sia grande distanza tra l’empiria e la cosa che osserviamo. Esegesi teorica di entrambi i linguaggi, pubblicità e critica d’arte, i quali convergono. L’arte moderna ha rinunciato alla pretesa di rappresentare la natura. D’altra parte essa non traccia il confine tra fenomeno sensibile ed esperienza, ma li sovrappone in modo arbitrario. La storia dell’arte è assiomatica. L’esperienza dell’arte finisce per trovarsi in un limbo. Da un lato vi è una sorta di dogmatismo, sia che si pensi con questa espressione a Locke a Hume, oppure a Mill e a Mach. L’empiriocriticismo edulcorato dalle necessità mercantili. In ciò che questi sistemi descrivono come puro dato di fatto non è possibile alcun accostamento con il livello del fare artistico del quale si confonde ispirazione con improvvisazione. I fatti dell’arte dovrebbero basarsi su una epistemologia che nasce da un’elaborazione culturale la cui traccia è sviluppata dal pensiero. La famosa questione logico- storica: “Giovanni senza terra non passerà più di qui”, è risolta da Cassirer distinguendo tra un fatto fisico e un fatto storico. Ma questo non risolve il problema dell’arte che è contemporaneamente fatto storico e realtà fisica. Ciò che non è ripetibile non è fatto, ma astrazione. Quando ci troviamo di fronte all’arte seriale, ovvero, realizzata con sistemi industriali, non abbiamo più alcuna forma di realtà. Giovanni Senza Terra può passare e ripassare all’infinito. Non resterà traccia nella storia di una gran quantità di arte contemporanea . Non vi è alcuna realtà di fatto in se stessa come dato assoluto. Ciò che chiamiamo arte deve sempre essere in qualche modo orientata teoricamente senza perdere di vista l’ontologia dell’oggetto. Come recita la poesia di Gertrude Stein:” Una rosa è una rosa è un rosa è una rosa” . I mezzi teorici dell’ermeneutica si aggiungono in un momento successivo, come constatazione di un semplice dato di fatto. Una luce illumina un oggetto che c’è, non lo crea. Questa luce è la critica che può anche esprimere uno specifico punto di vista, ma non avrà mai la prerogativa di mutare l’oggetto che esamina il quale resterà esattamente com’è.

Commenti recenti