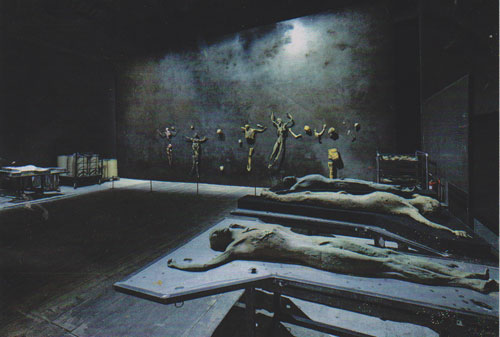

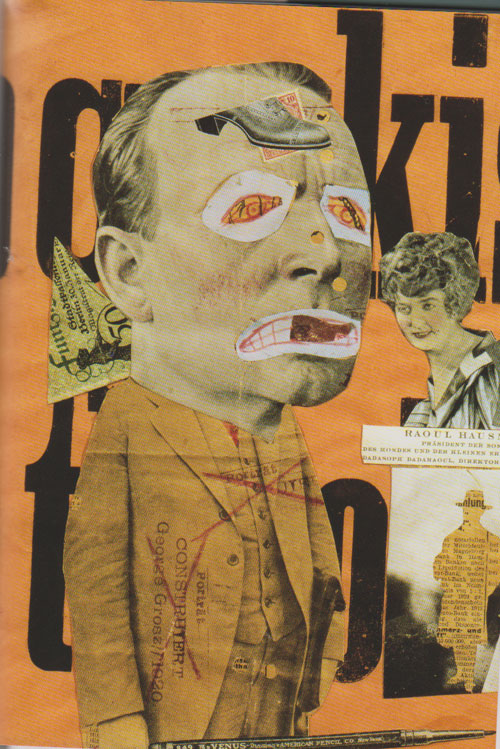

La storia della letteratura, filosofia, arte, sembrano orientate ad imprimere una sequenzialità logica, quasi che ogni singolo autore prosegua come la staffetta di chi l’ha preceduto. I testi sono infarciti di citazioni e richiami a supporto della tesi che si vuole sostenere. Non c’è dubbio che la cultura si riferisce necessariamente al passato, dal momento che non si può far riferimento a ciò che non è stato. Accade che l’ermeneutica contemporanea di opere del passato, compia errori di prospettiva, arrivando a presumere di decifrare pensieri e intenzioni degli autori. Se osservassimo con disincanto le opere realizzate nei secoli passati, ci renderemmo conto che il percorso verso il degrado, tecnico, iconologico, culturale, è stato costante. Non pochi artisti furono consapevoli di ciò. Intorno al 1830 nasce in Europa il romanticismo, un tentativo di contrastare l’ideologia che accompagna la rivoluzione industriale. Nel 1905 si delineano in Francia le prime avvisaglie di quella che sarà definita “avanguardia”, termine di matrice militare ridicolizzato da Roland Barthes. L’Impressionismo. Caillebotte, Corot, Coubet, Degas, Manet, Monet, per citare alcuni artisti dell’epoca, non facevano che rappresentare la borghesia, un piccolo mondo con i suoi aedi come Baudelaire, Chamfleury, Zola. Tutto molto romantico e affascinante, ma non era altro che la rappresentazione di un piccolo mondo, l’arte come prassi, ipotizzata da Georg W. Bertram, nel libro che ha appunto il titolo “L’arte come prassi umana”, pubblicato all’inizio del 2017, non tiene conto dei fattori reali. Manet, Morisot, Caillebotte, ritraggono personaggi in redingote e cilindro e il loro mondo. Fare dell’arte prassi di vita, implica un processo di maturazione socio- culturale di cui non si vede traccia. Quando Cézanne descrive l’artista come “ organo ricettivo, un apparecchio di registrazione per l’impressione sensibile”, per ciò stesso condanna l’arte all’estinzione. Oggi prevale quello che Broch chiama uomo/donna Kitsch, il rapporto con la prassi, o realtà sociale, si basa su forzature alle quali l’estetica è estranea. Alla Biennale di Venezia del 2017 la Macel, per dare senso allo slogan che dà titolo alla manifestazione “Viva l’arte viva”, non trova di meglio che organizzare pranzi con e per artisti. Ospiti sono tra le altre Kiki Smith,di cui si ricordano le sculture di donne defecanti. Costei fa parte di una folta schiera di artiste femministe, Sherman, Abramavic, Renee, Cox, Joana Vasconcelos che alla Biennale del 2005 presentò come opera d’arte un lampadario realizzato con tampax. A quale prassi si riferisce Bertram? Si è reso conto che gallerie come quella di Elizabeth A. Sackler del Center for Femminist Art, stanno proliferando in tutto il mondo coadiuvate dal fatto che la maggior parte delle istituzione pubbliche dell’arte è affidata a donne? La verità è che la borghesia ha escogitato un sistema trasversale, anche attraverso il femminismo, ha creato un sistema dell’arte la cui base è il mercato, i cui alfieri sono critici e filosofi che si affannano per dare un senso a qualcosa di depravato, blasfemo, tenere in vita ciò che un tempo era indicato con il sostantivo arte e non appartiene più alla contemporaneità.

Considerazioni sull'arte

Un tema interessante che riguarda l’arte ed aiuta a conoscere artisti e opere, è lo stimolo originario che induce un artista a denominare un opera. Come sceglie il titolo? Quando Robert Rauschenberg, presenta una scopa come opera d’arte, prendendo alla lettera l’affermazione di Leo Castelli: “ se un artista mi porta una scopa io la vendo come opere d’arte”. Il quel caso il titolo è quanto meno superfluo. Forse tutta l’arte contemporanea non è che un espediente commerciale. Jacques Derrida, come molti filosofi, si è interessato di arte. Nel 1979 scrisse: “ Penser à ne pas voir” Sottotitolo “ Ẻscrits sur les arts du visible”. Stranamente si occupò di artisti non particolarmente noti. Il libro è un dialogo tra il filosofo e gli artisti, a volte con l’intervento di una terza persona. In buona sostanza il libro, 387 pagine, è costituito da divagazioni per il gusto della parola una sorta di autocelebrazione del proprio pensiero. Tredici pagine con filo conduttore “Dessous” , parola ambigua dei molti significati, fondo, rovescio, parte inferiore retroscena, Biancheria intima. Nell’intreccio delle parole e del senso, c’è spazio per l’esaltazione del mercato e la promozione della Fondazione Maeght che ha pagato il suo intervento. Quando Derrida parla della rarità assoluta di un opera d’arte è chiaro che, ad essere gentili, dice una cosa inesatta. Non è necessario richiamarsi a Walter Benjamin e la sua nota tesi sulla perdita d’aura dell’opera d’arte in epoca di riproducibilità. Oggi siamo ben oltre. E’ vero che l’arte viene oggi feticizzata e sacralizzata oltre misura, ma questo non avviene per amore dell’arte ma per la speculazione sull’arte che oggi ha raggiunto livelli stratosferici. La rilettura critica della filosofia dell’arte ci porta a disarmanti considerazioni. Jacques Derida non s’inoltra nella filosofia del’arte, in 387 pagine gira intorno all’argomento con un lettura di opere di alcuni suoi amici, tra i quali Valerio Adami, lettura dalla quale non si ricavano lumi sui singoli artisti, tanto meno sull’arte in generale. Quando afferma che dovrebbe essere proibito descrive un quadro, è chiaro che contraddice se stesso. Considerata la statura filosofica che viene riconosciuta a Derride francamente c’è da trarre sconfortanti conclusioni .

Un tema interessante che riguarda l’arte ed aiuta a conoscere artisti e opere, è lo stimolo originario che induce un artista a denominare un opera. Come sceglie il titolo? Quando Robert Rauschenberg, presenta una scopa come opera d’arte, prendendo alla lettera l’affermazione di Leo Castelli: “ se un artista mi porta una scopa io la vendo come opere d’arte”. Il quel caso il titolo è quanto meno superfluo. Forse tutta l’arte contemporanea non è che un espediente commerciale. Jacques Derrida, come molti filosofi, si è interessato di arte. Nel 1979 scrisse: “ Penser à ne pas voir” Sottotitolo “ Ẻscrits sur les arts du visible”. Stranamente si occupò di artisti non particolarmente noti. Il libro è un dialogo tra il filosofo e gli artisti, a volte con l’intervento di una terza persona. In buona sostanza il libro, 387 pagine, è costituito da divagazioni per il gusto della parola una sorta di autocelebrazione del proprio pensiero. Tredici pagine con filo conduttore “Dessous” , parola ambigua dei molti significati, fondo, rovescio, parte inferiore retroscena, Biancheria intima. Nell’intreccio delle parole e del senso, c’è spazio per l’esaltazione del mercato e la promozione della Fondazione Maeght che ha pagato il suo intervento. Quando Derrida parla della rarità assoluta di un opera d’arte è chiaro che, ad essere gentili, dice una cosa inesatta. Non è necessario richiamarsi a Walter Benjamin e la sua nota tesi sulla perdita d’aura dell’opera d’arte in epoca di riproducibilità. Oggi siamo ben oltre. E’ vero che l’arte viene oggi feticizzata e sacralizzata oltre misura, ma questo non avviene per amore dell’arte ma per la speculazione sull’arte che oggi ha raggiunto livelli stratosferici. La rilettura critica della filosofia dell’arte ci porta a disarmanti considerazioni. Jacques Derida non s’inoltra nella filosofia del’arte, in 387 pagine gira intorno all’argomento con un lettura di opere di alcuni suoi amici, tra i quali Valerio Adami, lettura dalla quale non si ricavano lumi sui singoli artisti, tanto meno sull’arte in generale. Quando afferma che dovrebbe essere proibito descrive un quadro, è chiaro che contraddice se stesso. Considerata la statura filosofica che viene riconosciuta a Derride francamente c’è da trarre sconfortanti conclusioni .

Commenti recenti