Presunzione e ignoranza dei vertici delle istituzioni hanno ricadute negative sui discorsi del futuro, fatti da chi non capisce il presente. Natura e storia hanno tempi diversi, molto più lunghi dell’agire della politica, al di là delle avventate profezie.

Di certo non è facile prevedere le conseguenze sulla società alla luce dei radicali rivolgimenti avvenuti negli ultimi 30 anni. Quando nell’antichità i primi filosofi hanno posto temi, che poi sono stati elaborati dalla filosofia sviluppata nei successivi 2500 anni, la situazione dell’umanità a quell’epoca era molto più semplice, vi era maggiore povertà, guerre e scarse cure della salute.

Il dibattito filosofica verteva sugli assoluti. Parmenide sviluppo la sua filosofia con acuta e astratta razionalità. Nella sua straordinaria sua opera, scritta in versi, una scelta forse meno eccentrica di quanto sarebbe oggi ma non per questo meno originale.

Alcuni dei problemi filosofici affrontati da Parmenide sono stati ripresi da altri filosofi. Lo stesso Platone affrontò temi trattati da Parmenide nella sua filosofia. Ad esempio il discorso falso. Pensare e indubbiamente pensare qualcosa pensare nulla significa non pensare affatto. Se però quel qualcosa che viene pensato è un falso il pensiero,il discorso falso non possono essere privi di senso. Che relazione ha allora con la realtà il discorso che ha un significato ma non è vero?

Per molti aspetti è lo stesso insieme di questioni si è ripresentato in forme sempre più raffinate fino ai giorni nostri. Nel Tractatus Ludwig Wittgenstein, un lavoro metafisico paragonabile per ardimento e astrattezza a quello di Parmenide,prende le mosse da una domanda che implica la preposizione inversa del principio a parmenideo: come possiamo dire ciò che non è?

Le cose del mondo naturale che gli amanti dell’esperienza sensibile considerano l’unica realtà Contrariamente ai filosofi che sono alla ricerca della verità.

Anche Martin Heidegger affrontò il problema del tempo nel libro “Essere e tempo”, riprendendo la traccia di Parmenide e sviluppando un proprio discorso con concetti molto elaborati

Uno degli allievi di Parnenide,forse il più noto, fu Zenone, il quale elaborò una serie di paradossi relativi al movimento. Celebri quello della tartaruga e della freccia, che qui non è il caso di affrontare.

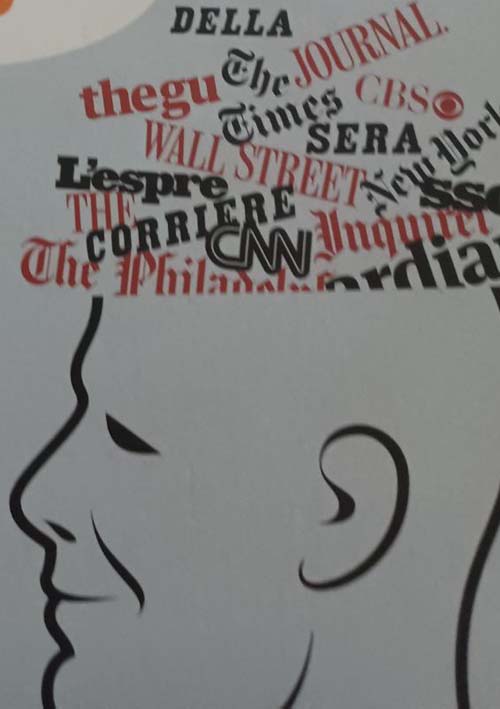

Fino agli anni ’90 del secolo scorso, la creazione di realtà virtuali era affidata a pittura, teatro,cinema, erano elaborazioni semplici facilmente distinguibili dal mondo reale. Oggi con la realtà virtuale creata dall’intelligenza artificiale, ascoltiamo e vediamo immagine create virtualmente che appaiono del tutto reali. Tutto ciò finisce di ridurre arte e teatro obsoleti strumenti di rozze rappresentazioni, residui del passato. Anche le cosiddette provocazioni, di carattere blasfemo o sessuali, hanno perso ogni significato di fronte alla totale libertà sessuale e generalizzato ateismo.

Parmenide nutriva una pessima opinione degli umani Come Nietzsche 2400 anni dopo. Li considerava ignoranti, parlava di balorde schiere di insensati ai cui occhi’essere di non essere appare insignificante quesito, mentre sono totalmente assorbiti qui e ora, immersi in una realtà che non capiscono. In questo senso in 2500 anni non è cambiato nulla.

Commenti recenti