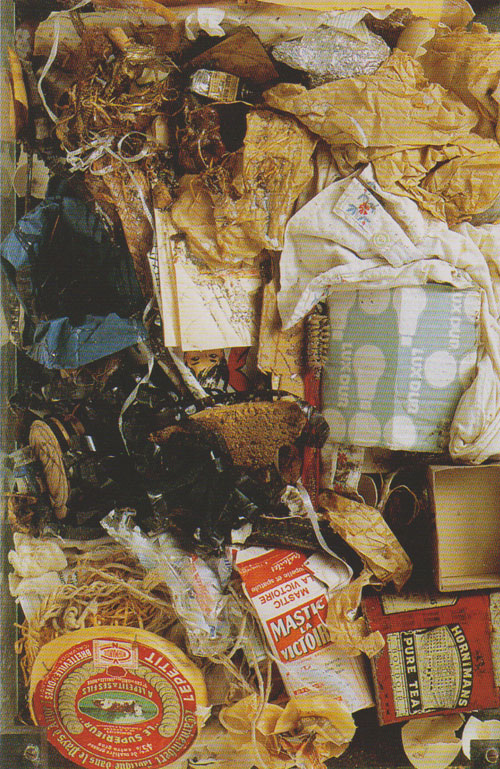

In un tempo senza spessore l’arte soccombe sotto l’apparenza del contenuto, arretra davanti alla forma vuota. L’arte muore della morte del senso, non sopravvive allo svaporare del reale nel simulacro. La funzione dell’arte è quella di introdurre il simulacro nel reale . Oggi, nella vacanza estetica, in cui viviamo, la modernità dell’arte non più legata alla creazione ma alle pure imposizioni del mercato sul quale dettano legge i collezionisti feticisti. I carapaci teorici, dopo aver dato l’avvio all’insensatezza della forma, non hanno più alcun potere di intervento. L’arte agonizza da tempo, è tenuta in vita da flebo monetarie, il suo reale valore è quanto un detersivo e si regge sullo stesso supporto. Quando l’artista “moderno” si trova per la prima volta davanti ai prodotti dell’industria, Baudelaire dichiara che ha un piede nel transitorio e l’altro nell’interpolare. La scenografia sulla scena del mondo è una via di mezzo tra un pornoshop e un supermercato. L’artista è un impiegato con tanto di curriculum e lettera di presentazione. Non appartiene più a un momento nel quale la corrosiva immaginazione prende le distanze dal presente. Egli è legato al presente mondano in quella che Nietzsche definisce “fraternità astrale” . Un secolo dominato dalla gloria inviolabile di Picasso paragonato a Tiziano. Le aberrazioni della critica sono incoraggiate dall’industria culturale che sforna in continuazione testi “critici”.Warhol è accostato a Leonardo da Vinci. Chi scrive queste cose ha una cattedra universitaria ed è titolare della rubrica critica di un settimanale. La nostra epoca ha un terrore nevrotico di non essere al passo con il futuro. Husserl ha immaginato una coscienza che osa dire il suo nome. La civiltà dei media ha sciaguratamente creato una osmosi tra mercato, cultura, politica, unite da una costante narrazione menzognera. I nostri vecchi per indicare un bugiardo usavano dire: bugiardo come un cavadenti. Il cavadenti prometteva di non far male in realtà faceva molto male, non quanto, in senso metaforico, fanno le menzogne propagate dai media.

Considerazioni sull'arte

Forse nessun libro ha descritto la folla come annullamento delle differenze con l’efficacia di Elias Canetti in “Mass und Macht”. In ogni ambito della conoscenza la diffusione del sapere in senso orizzontale ha potenziato la tendenza a dare una interpretazione di comodo al pensiero e alla storia umana a iniziare dal mito. Nietzsche e Rudolf Otto che hanno trasformato il carattere odioso di Dionisio, sottacendone la vera natura fatta di violenza e malvagità. Euripide è indubbiamente estraneo a simile interpretazione. Solo il donchisciottismo masochista del mondo d’oggi poteva trovare dilettevole un dio che semina odio e distruzione. Il dio non ha essenza propria al di fuori della violenza. Se, al pari dell’Apollo di Delfi e del mito di Edipo, Dionisio è associato all’ispirazione profetica è soltanto perché nell’ebbrezza dell’abbandono dionisiaco si attua il rito sacrificale. Non vi è nulla nella tradizione dionisiaca antica che si riferisca alla cultura della vite o alla fabbricazione del vino. Tiresia definisce Dionisio il dio dei moti panici, dei terrori collettivi, egli incarna la più abominevole delle violenze, è sorprendente che venga associato, a partire da Nietzsche, alla gioia della festa, sia pure sfrenata delle Baccanti. Sotto il nome di Bromios, il Rumoroso, il fremente, Dionisio provoca un imprecisato numero di disastri. L’analisi dei testi conferma le ipotesi che fanno del culto di Dionisio un invito al sommovimento sociale. L’opera di Erwin Rohde esprime forse la più chiara e completa intuizione sulla vera natura del mito dionisiaco. Gli uomini hanno sempre tentato di porre la violenza al di fuori di se stessi, in una entità separata, sovrana e redentrice, utilizzando una vittima espiatoria. La civiltà di massa ha creato le premesse per dare carattere collettivo alla ricerca del capro espiatorio. I genocidi programmati del secolo breve ne sono testimonianza. L’ispirazione tragica dissolve le differenze fittizie nella violenza. Demistifica l’illusione di una comunità innocente. Abolite le differenze di genere, nelle feste dionisiache era permesso alle donne di bere vino, esse rivelavano una violenza ben più terribile di quella maschile. Sono infatti le donne le principali protagoniste dei baccanali dionisiaci. Euripide avverte tale ambiguità e la sottolinea. Marie Delcourt-Curvers si chiede quale significato abbia inteso dare il poeta allo scatenarsi delle Agave e delle sue compagne. La ripartizione manichea in buoni e cattivi si dissolve nel baccanale e tutto ciò che l’essere umano è nel suo profondo viene fuori nell’esternazione della più sfrenata violenza. Sul ruolo delle donne nelle società primitive è ritornato Lèvi-Strauss nel suo saggio “Tristes Tropiques”, studiando i villaggi sudamericani dei Bororo. Il dionisiaco contemporaneo si attua anche attraverso la femminilizzazione degli uomini e la virilizzazione delle donne. L’idea accettata che gli uomini si comportino come donne e le donne come uomini provoca un preoccupate scompiglio. L’annullamento graduale delle differenze sessuali marca il regresso di una società confusa che non ha più neppure la capacità di avvalersi del rito per esorcizzare i radicalismi che rendono così effimero lo stesso concetto di civiltà.

Forse nessun libro ha descritto la folla come annullamento delle differenze con l’efficacia di Elias Canetti in “Mass und Macht”. In ogni ambito della conoscenza la diffusione del sapere in senso orizzontale ha potenziato la tendenza a dare una interpretazione di comodo al pensiero e alla storia umana a iniziare dal mito. Nietzsche e Rudolf Otto che hanno trasformato il carattere odioso di Dionisio, sottacendone la vera natura fatta di violenza e malvagità. Euripide è indubbiamente estraneo a simile interpretazione. Solo il donchisciottismo masochista del mondo d’oggi poteva trovare dilettevole un dio che semina odio e distruzione. Il dio non ha essenza propria al di fuori della violenza. Se, al pari dell’Apollo di Delfi e del mito di Edipo, Dionisio è associato all’ispirazione profetica è soltanto perché nell’ebbrezza dell’abbandono dionisiaco si attua il rito sacrificale. Non vi è nulla nella tradizione dionisiaca antica che si riferisca alla cultura della vite o alla fabbricazione del vino. Tiresia definisce Dionisio il dio dei moti panici, dei terrori collettivi, egli incarna la più abominevole delle violenze, è sorprendente che venga associato, a partire da Nietzsche, alla gioia della festa, sia pure sfrenata delle Baccanti. Sotto il nome di Bromios, il Rumoroso, il fremente, Dionisio provoca un imprecisato numero di disastri. L’analisi dei testi conferma le ipotesi che fanno del culto di Dionisio un invito al sommovimento sociale. L’opera di Erwin Rohde esprime forse la più chiara e completa intuizione sulla vera natura del mito dionisiaco. Gli uomini hanno sempre tentato di porre la violenza al di fuori di se stessi, in una entità separata, sovrana e redentrice, utilizzando una vittima espiatoria. La civiltà di massa ha creato le premesse per dare carattere collettivo alla ricerca del capro espiatorio. I genocidi programmati del secolo breve ne sono testimonianza. L’ispirazione tragica dissolve le differenze fittizie nella violenza. Demistifica l’illusione di una comunità innocente. Abolite le differenze di genere, nelle feste dionisiache era permesso alle donne di bere vino, esse rivelavano una violenza ben più terribile di quella maschile. Sono infatti le donne le principali protagoniste dei baccanali dionisiaci. Euripide avverte tale ambiguità e la sottolinea. Marie Delcourt-Curvers si chiede quale significato abbia inteso dare il poeta allo scatenarsi delle Agave e delle sue compagne. La ripartizione manichea in buoni e cattivi si dissolve nel baccanale e tutto ciò che l’essere umano è nel suo profondo viene fuori nell’esternazione della più sfrenata violenza. Sul ruolo delle donne nelle società primitive è ritornato Lèvi-Strauss nel suo saggio “Tristes Tropiques”, studiando i villaggi sudamericani dei Bororo. Il dionisiaco contemporaneo si attua anche attraverso la femminilizzazione degli uomini e la virilizzazione delle donne. L’idea accettata che gli uomini si comportino come donne e le donne come uomini provoca un preoccupate scompiglio. L’annullamento graduale delle differenze sessuali marca il regresso di una società confusa che non ha più neppure la capacità di avvalersi del rito per esorcizzare i radicalismi che rendono così effimero lo stesso concetto di civiltà.

Commenti recenti