Dopo che i movimenti storici d’avanguardia hanno svelato l’istituzione arte come soluzione dell’enigma dell’effetto, o della mancanza d’effetto, dell’arte, nessuna forma artistica può rivendicare la pretesa di valere per un tempo indefinito, solo per se stessa. La pretesa è stata liquidata definitivamente. Non è stato ancora chiarito il significato dell’avanguardia per la teoria estetica contemporanea, questione a suo tempo affrontata da Adorno. Sull’argomento Burkhardt Lindner ha fornito uno degli spunti più interessanti, egli afferma che nel suo intento di superamento dell’arte nella prassi vivente dell’avanguardia può essere pensata come il più radicale e coerente tentativo di salvaguardare l’universale pretesa di autonomia dell’arte contro tutti gli altri ambiti particolari della società conferendo ad essa un significato pratico.

Ovviamente simili giudizi globali andrebbero definiti nelle loro sfumature. Il significato della cesura nella storia dell’arte, provocata dai movimenti storici, non è consistita nella distruzione dell’istituzione arte, ma nella impossibilità di considerare valide le norme estetiche. E’ sfuggito ai movimenti dell’avanguardia, che eliminando il riferimento si rendeva possibile ogni sviluppo dell’aporia.

Danto definisce pattume la metafisica, ma non rinuncia ad utilizzare i sofismi intorno In quali si ramificano l’argomentazione della metafisica alle cui parole, come nella filosofia dell’arte, si tenta di dare corpo all’invisibile.La critica ritiene di avere nel proprio sapere, in quanto tale, la capacità di creare leggi estetiche.

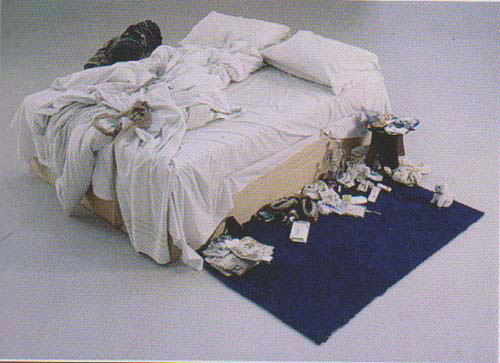

Non c’è dubbio che, per stabilire il significato di un opera la critica procede secondo convenzioni e pregiudizi. Quando si trova di fronte a un oggetto che ha determinate proprietà estetiche, per così dire mute, alle quali deve essere attribuito un significato, perché il processo di attribuzione sia comprensibile, quindi accettabile, è inevitabile il ricorso a richiami simbolici, culturali, sociali. Dunque nella narrazione critica non vi è alcuna originalità, solo ipotesi e opinioni dalle quali e con le quali si pretende di estrapolare il significato dell’opera. La critica non crea nulla, ma utilizza e adatta all’oggetto che sta esaminando ipotesi immaginifiche..

Ora, quando più l’oggetto e lontano dalla mimesi ed costituito dalla casualità della forma, tanto più l’attribuzione di significato è arbitrario.

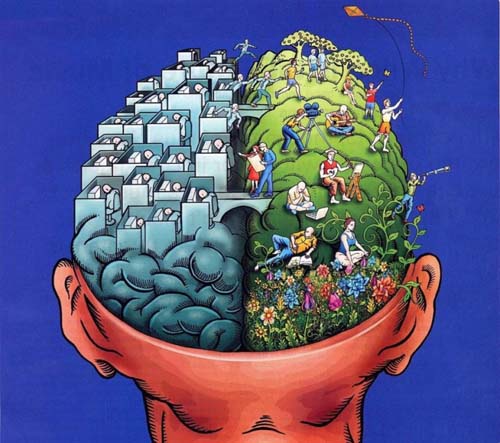

Schopenhauer nel suo capolavoro “Il mondo come volontà e rappresentazione”, ha una visione particolare dell’artista la cui volontà creatrice guida la sua capacità di dare forma al pensiero in funzione propedeutica

Di fatto la critica confronta il contenuto solo con se stesso, si riduce quindi a tautologia, Se presumiamo che l’arte possa avere un contenuto di verità dovremmo anche presumere di conoscere aspetti del processo creativo che in realtà ci fuggono.

Commenti recenti