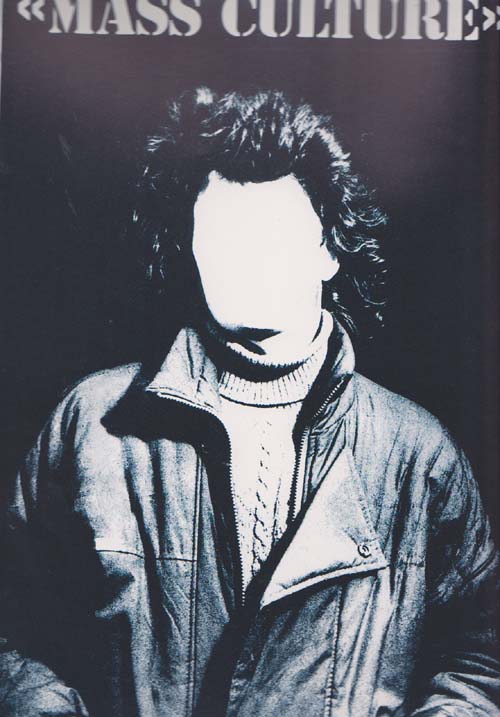

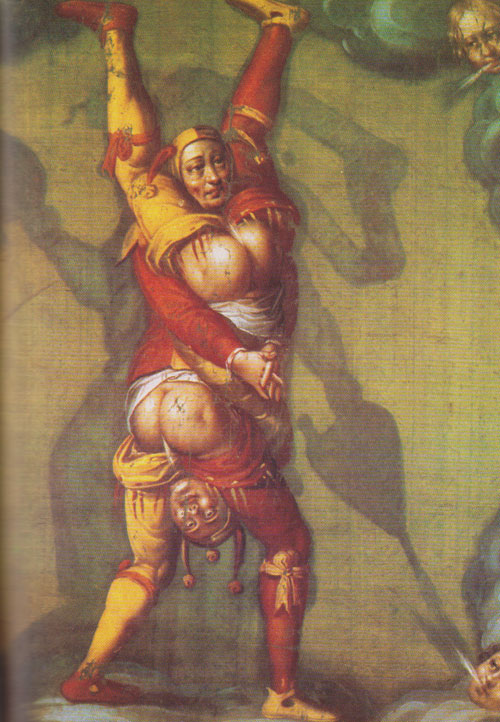

All’origine dell’ignoranza contemporanea, cosiddetta di ritorno, c’è anche lo zampino dei media che funziona da megafono per opion maker che propagano verità a puntate, qualche volta con libri il cui contenuto si riduce spesso a rimasticature di teorie di filosofi del passato, riadattandole al presente con frettolose semplificazioni. Il fenomeno deriva in parte dalla scienza che deve necessariamente far ricorso alla frammentazione della materia di cui si occupa, alle cosiddette specializzazioni, senza le quali la scienza avrebbe maggiori difficoltà a sviluppare le proprie ricerche. La sineddoche, il cui uso è inevitabile nella ricerca scientifica , rischia di essere fattore decettivo quando ha come riferimento fatti e realtà sociali. Questo è evidente anche nella nostra vita quotidiana. Come ha scritto di recente Ernesto Galli della Loggia, non esistono più statisti in Europa, solo showman. Il decadimento della cultura trascina il potere che ha rinunciato all’ideologia a favore di un finto pragmatismo che si esprime con show e annunci. La breve digressione per chiarire che i due aspetti trattati, si alimentano reciprocamente. L’infimo livello culturale della società contemporanea è anche frutto delle distorsioni di politici e intellettuali, i cui atteggiamenti, prima ancora delle loro azioni, hanno ricadute negative sull’intera società. Entrambe le categorie sembrano preoccupate soprattutto di ottenere consenso. Il progresso della scienza e della tecnica, settori in cui vi è un immediato riscontro, hanno avuto un enorme sviluppo pratico in questo ultimo mezzo secolo. Oggi accade che ragazzini diventano miliardari da un giorno all’altro solo per avere inventato un software. Ciò indubbiamente trasmette un duplice messaggio negativo. Da un lato dà l’impressione che non valga la pena dedicarsi con impegno allo studio. Dall’altro lato enfatizza l’aspetto economico di certe scoperte tecniche e convoglia le tendenze di molti giovani verso un pragmatismo privo di cultura. Siamo quindi destinati a vivere in un mondo di tecnici ignoranti? Nel novero sono inclusi gli artisti che aderiscono all’uso della tecnica, producono opere a ritmi e con sistemi industriali, Jeff Koons, noto anche per il buon gusto dimostrato nella scelta della moglie, è un esempio tra i molti, egli appartiene alla schiera degli artisti di successo. La società contemporanea non ha impacci di ordine ideologico,tanto meno limiti alla libertà. Domina un solo idolo: il denaro. Come già capì l’imperatore Vespasiano: “ pecunia non olet”.

Considerazioni sull'arte

Commenti recenti