Vi è una relazione tra cucina e arte. L’argomento potrebbe essere declinato in vari modi, anche se sono lontani i tempi in cui lo stereotipo dell’artista era rappresentato da un individuo abbigliato in modo bizzarro, sempre affamato. I francesi, che alla cucina hanno sempre dedicata molta attenzione, chiamano la manipolazione che l’artista fa dei colori, la sua cuisine. Esistono dipinti destinati alla sala da pranzo. Vi sono ristoranti, come l’Asino d’Oro di Saint Paul de Vence, tanto ricco di opere d’arte alle pareti da apparire più una galleria d’arte che un luogo di ristoro. Certo la pittura non è tutta qui. La Venere di Botticelli, o un autoritratto di Rembrandt hanno altre dimensioni pittoriche. I critici hanno imparato a tout comprendre c’est tout pardonner, al punto che considerano opere d’arte le stoviglie usate, le cicche nel piattino del caffè, gli avanzi di cibo, non dipinti, ma semplicemente incollati alla tavola e chiusi in un contenitore di plexiglas pronti per essere esposti nei musei. Sono opere del nouveau rèalisme di cui Daniel Spoerri è uno tra i maggiori esponenti. Tali opere, sono trattate da importanti gallerie, esposte in musei. Il minimo che si possa dire, senza entrare nel merito del gusto, e un’evidente mancanza di fantasia. Viene in mente la famosa boutade di Oscar Wilde “ chiunque chiami zappa una zappa dovrebbe essere costretto a usarla”. Minaccia vana. Non c’è da meravigliarsi se per l’arte non c’è più “critica” sostituita dall’”apologetica”, molto ben retribuita e, per dirla con i teologi in partibus infidelium. Ma si sa, il mercato ha le sue regole e non sarà certo il “culturame” a frenare l’impeto produttivo dei “nuovi maestri”.

Considerazioni sull'arte

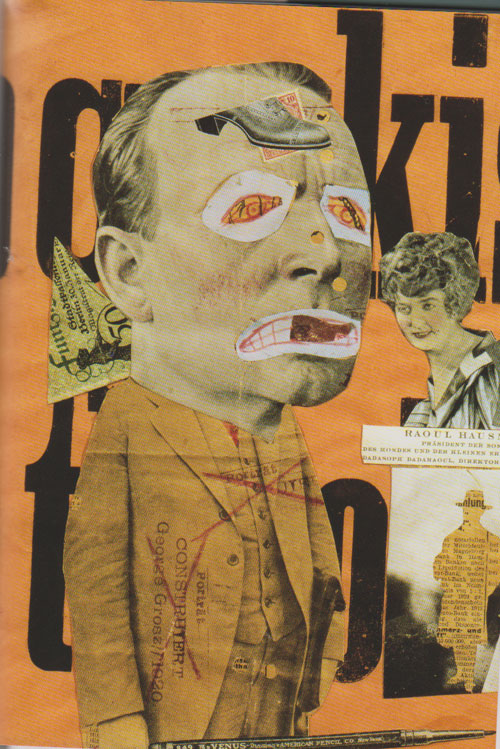

Un tema interessante che riguarda l’arte ed aiuta a conoscere artisti e opere, è lo stimolo originario che induce un artista a denominare un opera. Come sceglie il titolo? Quando Robert Rauschenberg, presenta una scopa come opera d’arte, prendendo alla lettera l’affermazione di Leo Castelli: “ se un artista mi porta una scopa io la vendo come opere d’arte”. Il quel caso il titolo è quanto meno superfluo. Forse tutta l’arte contemporanea non è che un espediente commerciale. Jacques Derrida, come molti filosofi, si è interessato di arte. Nel 1979 scrisse: “ Penser à ne pas voir” Sottotitolo “ Ẻscrits sur les arts du visible”. Stranamente si occupò di artisti non particolarmente noti. Il libro è un dialogo tra il filosofo e gli artisti, a volte con l’intervento di una terza persona. In buona sostanza il libro, 387 pagine, è costituito da divagazioni per il gusto della parola una sorta di autocelebrazione del proprio pensiero. Tredici pagine con filo conduttore “Dessous” , parola ambigua dei molti significati, fondo, rovescio, parte inferiore retroscena, Biancheria intima. Nell’intreccio delle parole e del senso, c’è spazio per l’esaltazione del mercato e la promozione della Fondazione Maeght che ha pagato il suo intervento. Quando Derrida parla della rarità assoluta di un opera d’arte è chiaro che, ad essere gentili, dice una cosa inesatta. Non è necessario richiamarsi a Walter Benjamin e la sua nota tesi sulla perdita d’aura dell’opera d’arte in epoca di riproducibilità. Oggi siamo ben oltre. E’ vero che l’arte viene oggi feticizzata e sacralizzata oltre misura, ma questo non avviene per amore dell’arte ma per la speculazione sull’arte che oggi ha raggiunto livelli stratosferici. La rilettura critica della filosofia dell’arte ci porta a disarmanti considerazioni. Jacques Derida non s’inoltra nella filosofia del’arte, in 387 pagine gira intorno all’argomento con un lettura di opere di alcuni suoi amici, tra i quali Valerio Adami, lettura dalla quale non si ricavano lumi sui singoli artisti, tanto meno sull’arte in generale. Quando afferma che dovrebbe essere proibito descrive un quadro, è chiaro che contraddice se stesso. Considerata la statura filosofica che viene riconosciuta a Derride francamente c’è da trarre sconfortanti conclusioni .

Un tema interessante che riguarda l’arte ed aiuta a conoscere artisti e opere, è lo stimolo originario che induce un artista a denominare un opera. Come sceglie il titolo? Quando Robert Rauschenberg, presenta una scopa come opera d’arte, prendendo alla lettera l’affermazione di Leo Castelli: “ se un artista mi porta una scopa io la vendo come opere d’arte”. Il quel caso il titolo è quanto meno superfluo. Forse tutta l’arte contemporanea non è che un espediente commerciale. Jacques Derrida, come molti filosofi, si è interessato di arte. Nel 1979 scrisse: “ Penser à ne pas voir” Sottotitolo “ Ẻscrits sur les arts du visible”. Stranamente si occupò di artisti non particolarmente noti. Il libro è un dialogo tra il filosofo e gli artisti, a volte con l’intervento di una terza persona. In buona sostanza il libro, 387 pagine, è costituito da divagazioni per il gusto della parola una sorta di autocelebrazione del proprio pensiero. Tredici pagine con filo conduttore “Dessous” , parola ambigua dei molti significati, fondo, rovescio, parte inferiore retroscena, Biancheria intima. Nell’intreccio delle parole e del senso, c’è spazio per l’esaltazione del mercato e la promozione della Fondazione Maeght che ha pagato il suo intervento. Quando Derrida parla della rarità assoluta di un opera d’arte è chiaro che, ad essere gentili, dice una cosa inesatta. Non è necessario richiamarsi a Walter Benjamin e la sua nota tesi sulla perdita d’aura dell’opera d’arte in epoca di riproducibilità. Oggi siamo ben oltre. E’ vero che l’arte viene oggi feticizzata e sacralizzata oltre misura, ma questo non avviene per amore dell’arte ma per la speculazione sull’arte che oggi ha raggiunto livelli stratosferici. La rilettura critica della filosofia dell’arte ci porta a disarmanti considerazioni. Jacques Derida non s’inoltra nella filosofia del’arte, in 387 pagine gira intorno all’argomento con un lettura di opere di alcuni suoi amici, tra i quali Valerio Adami, lettura dalla quale non si ricavano lumi sui singoli artisti, tanto meno sull’arte in generale. Quando afferma che dovrebbe essere proibito descrive un quadro, è chiaro che contraddice se stesso. Considerata la statura filosofica che viene riconosciuta a Derride francamente c’è da trarre sconfortanti conclusioni .

Commenti recenti