Freud in “Il disagio della civiltà” teorizzò le ragione per le quali la civiltà non concede maggiore libertà, ma pone limiti. In questo modo scatena l’antico conflitto tra individuo e società, tema già affrontato da Sofocle nel dramma “Antigone”.

L’ansia di maggiore libertà, da sempre ha tormentato l’uomo e reso problematico l’equilibrio necessario per affrontare gli eventi dell’esistenza. Scriveva Jacques Modod:. “L’uomo deve infine ridestarsi dal suo sogno millenario e scoprire i limiti della propria libertà, accettare la sua completa solitudine, la sua assoluta stranezza. Egli ora sa che, come uno zingaro, si trova ai margini dell’universo in cui deve vivere” .

In questo percorso verso una qualche capacità di affrontare il tema, si sono succeduti studiosi di diverse discipline. E’ interessante notare che l’idea della evoluzione, tappa obbligata per capire l’origine dell’entropia che nasce dalla profonda inquietudine umana, sia stata formulata nel diciannovesimo secolo, quasi simultaneamente, in fisica (Carnot, Clausius, Thomson) in biologia (Darwin) e in sociologia (Spencer). Per fornire una esauriente risposta dovremmo indagare il significato autentico dei fattori all’origine del disordine sociale che potremmo definire in senso metaforico entropia.

Boltzmann per primo ha messo in evidenza che l’entropia è una misura del disordine, e arrivò a concludere che la legge dell’aumento dell’entropia è semplicemente una legge dell’incremento della disorganizzazione.

Da un punto di vista più squisitamente storico, Arnold Toynbee dedicò l’intera vita nel tentativo di comprendere il disordine che scatena forze che, se da un lato danno forma alla storia umana, dall’altro sono all’origine delle catastrofi provocate dai conflitti di ogni genere, individuali e collettivi fino ad arrivare ai massacri provocanti dalle guerre.

La instabilità strutturale fu il tema che affrontò Carneiro,sulla scia di Herbert Spencer, fece emergere le differenze tra i cambiamenti quantitativi e cambiamenti qualitativi, egli distingue lo sviluppo in cui emergono nuovi tratti della crescita socio-culturale che non crea stabilità, anche perché soggetta a effetti stocastici che giocano un ruolo fondamentale, ed è per questo che non sempre la crescita culturale corrisponde agli sviluppi deterministici.

Esempio eloquente è costituito dalle dinamiche sociali che comportano la dissipazione di energia che si traduce in fattore negativo. E’ stato così in molti fenomeni detti rivoluzionari, incluse le evenienze socio-culturali che hanno visto il protagonismo delle cosiddette avanguardie artistiche.

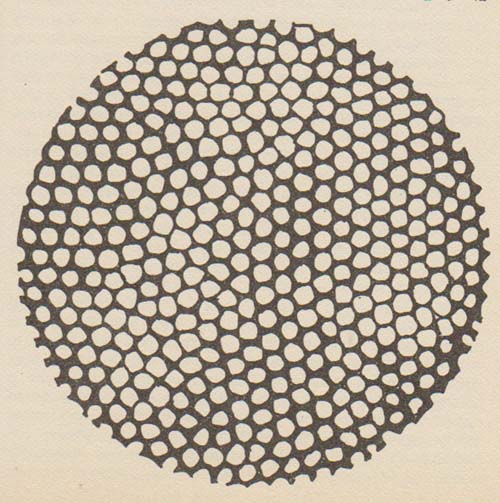

Esempio di struttura dissipativa.