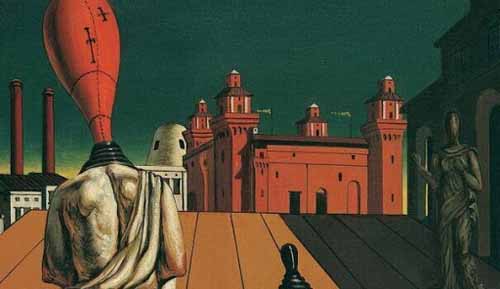

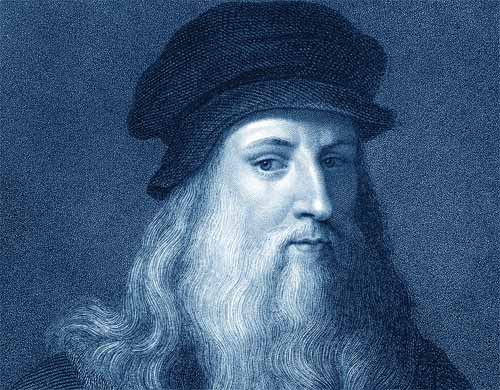

Cassirer sosteneva che l’uomo è un animale simbolico. La simbologia si inquadra in una certa disciplina sociale nella quale appare a volte il riferimento a una relazione ambigua con il naturalismo che includerebbe anche i comportamenti degli animali. In realtà naturalismo e simbolismo sono antitetici, ed è improprio usare l’espressione “simbolismo animale”. Altra caratteristica degli esseri umani, messa in luce da Aristotele, è la propensione alla socialità. Grazie a questa tendenza è stato possibile lo sviluppo della civiltà. Tutto ciò che è cultura deve essere visto in termini di relazioni a partire dal linguaggio. L’arte è forse la forma più evoluta di relazione, specie quando è espressa attraverso la comunicazione iconica che esprime i temi umanistici descritti da Erwin Panofsky nei sui studi di iconologia attraverso i quali riusciamo a capire l’oggetto nel quale è compresa la realtà culturale contenuta nella significazione del termine “iconologia”. Altra funzione e significato è espresso nella “iconografia”. Nella prima abbiamo una ricca messe di significati storico-culturali, nella seconda la semplice descrizione dei segni. Il suffismo “grafia” deriva dal verbo greco graphein, scrivere, sta a significare un modo di procedere puramente descrittivo, spesso addirittura statistico. L’iconografia è perciò una descrizione e classificazione delle immagini, come l’etnografia è una descrizione e classificazione delle razze umane; è cioè uno studio limitato, per così dire, ancillare, nel senso che certi determinati temi trovano formulazione visiva attraverso forme al servizio di un superiore significato. Alla luce di quanto esposto appare chiaro che tante celebrate opere di arte contemporanea rientrano a pieno titolo nella iconografia come pura narrazione segnica di ordinaria estemporaneità. Pensiamo, esempio, alla Pop Art. L’arte è una attività e socialmente condizionata, è influenzata e influisce sulla cultura sociale. La povertà dell’arte contemporanea deriva anche dalla assenza di simbologia, che, come abbiamo scritto, è il tema della iconologia. La connessione dell’arte con i simboli implica la trasmissione di cultura ben oltre l’estemporaneità della forma. La funzione del simbolo e le relazioni dei simboli tra loro sono propri del linguaggio dell’arte rinascimentale e costituiscono i termini della funzione che la simbolizzazione artistica espleta. Non è un caso che la pittura rinascimentale si richiamasse, e fosse ispirata, dalla mitologia e dalla filosofia. Pico della Mirandola e Benivieni erano ispiratori di molte opere, così come Ficino e Plotino. Il regno della natura non ancora contaminato dall’industria e dal consumo era oggetto di studi che hanno segnato la nascita della civiltà occidentale. Il movimento neoplatonico a Firenze, più in generale nell’Italia settentrionale, era l’humus che stimolava e nutriva l’arte nel suo momento di maggiore fulgore. Quando Luca Cranach rappresenta un Cupido che si benda, è ispirato dagli insegnamenti platonici, in quel semplice gesto, l’artista esprime l’essenza dell’amore platonico che non è attratto dal corpo. Cupido ci dice che è possibile amare un’idea. Va da se che siamo lontani anni luce dalla contemporaneità così immersa nella materia che ha espulso dal linguaggio e dall’arte tutto ciò che ha costituito stimolo alla crescita umana prima del tracollo nella modernità.

Considerazioni sull'arte

Commenti recenti